アスタミューゼ株式会社は、同社Executive Chief Scientistであり、『2060 未来創造の白地図』および『2080年への未来地図』の著者である川口伸明氏による無料ウェビナーシリーズ「2080年の未来」の第2弾「仮想空間×AI:次世代デジタルものづくり革命」を2025年11月12日(水)に再開催すると発表しました。本ウェビナーはオンライン(Zoom)で開催され、参加費は無料です。

仮想空間とAIが拓くものづくり革命

現代社会は、AIや量子技術の進化による希望と同時に、紛争や気候変動、少子高齢化、格差といった解決困難な課題(マテリアリティ)が顕在化する「VUCA社会」に直面しています。VUCA社会とは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった言葉で、現代社会の状況を表すビジネス用語です。このような不安定な時代において、ビジネスや社会の再編に関心が高まっています。

本ウェビナーシリーズは、川口氏の著書を踏まえ、より確からしい未来のビジネスの可能性を論じるものです。第1回ではAIとシンギュラリティ(技術的特異点)をテーマに開催されましたが、第2回となる今回は「仮想空間×AI」に焦点を当てます。

AI Workstyle Lab編集部の解説

本ウェビナーのテーマである「仮想空間」と「AI」の組み合わせは、次世代のビジネスにおいて非常に重要な鍵を握っています。特に注目すべきは、メタバースやXR(VR・AR・MRの総称)といった技術が、単なるエンターテイメントとしてではなく、AIのアプリケーションやロボットのプラットフォームとして進化している点です。

- メタバース: インターネット上に構築された仮想空間のことで、ユーザーはアバターを介して交流したり、活動したりできます。

- XR: Cross Reality(クロスリアリティ)の略で、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった先端技術の総称です。

例えば、仮想空間内で製品の設計・試作をAIと連携して行ったり、デジタルツイン(現実世界の物理的なモノや現象を仮想空間に再現する技術)を活用して工場の稼働状況をリアルタイムでシミュレーションし、AIが最適な改善策を提案するといった活用が考えられます。これにより、開発期間の短縮、コスト削減、品質向上といった具体的なメリットが期待できます。

未来のものづくりを革新する上で、これらの技術をどうビジネスに組み込むか、そのヒントが本ウェビナーで得られることでしょう。

未来博士が語るビジネスチャンス

「未来博士(Dr.FUTURE)」の異名を持つ川口伸明氏が、未来のビジネス環境と新たなビジネスチャンスについて解説します。

川口氏は、東京大学大学院薬学系研究科を修了後、起業を経験。その後、知財の多変量解析、シードベンチャー投資、事業プロデュースなどに携わり、2011年末にアスタミューゼに入社しています。企業・大学・官公庁の研究開発・事業化戦略コンサルティング、有望成長領域の策定、未来推定・萌芽探索など、幅広い分野で活躍されています。

主な著書には、『2060 未来創造の白地図』(技術評論社/2020年)、『2080年への未来地図』(2024年4月)などがあります。

ウェビナー開催概要

- タイトル: 仮想空間×AI:次世代デジタルものづくり革命 ~2080年の未来シリーズvol.2~

- 日時: 2025年11月12日(水)12:00-13:00

- 開催方法: Zoom(オンライン)

- 参加費: 無料

- 対象者: 経営企画/新規事業/R&D担当者、経営者

- 定員: 500名

本ウェビナーは、2024年7月24日に実施された同タイトルの再講演となります。

参加登録と特典

参加登録は以下のURLから可能です。

申し込み者には後日、アーカイブ動画が送付されます。また、アンケートに回答するとスライド資料もダウンロードできるため、当日都合が合わない方でも内容を確認できます。

関連情報

「2080」シリーズに関する情報は、以下の公式noteや特設ページでもご確認いただけます。

- 「2080」公式note: https://note.com/astamuse/n/n75e055a19482

- 「2080」特設ページ: https://www.astamuse.co.jp/ext/2080_futuristic_map/

AI Workstyle Lab編集部からのメッセージ

AIの進化は目覚ましく、ビジネスにおけるその活用はもはや不可欠です。今回のウェビナーで提示される「仮想空間×AI」の視点は、新たな事業機会の創出や既存業務の革新に直結する可能性を秘めています。経営層やR&D担当者の方々はもちろん、未来のビジネスモデルに関心のある方にとって、貴重な知見を得る機会となるでしょう。ぜひこの機会にご参加いただき、ご自身の仕事にAIを活かすヒントを見つけてください。

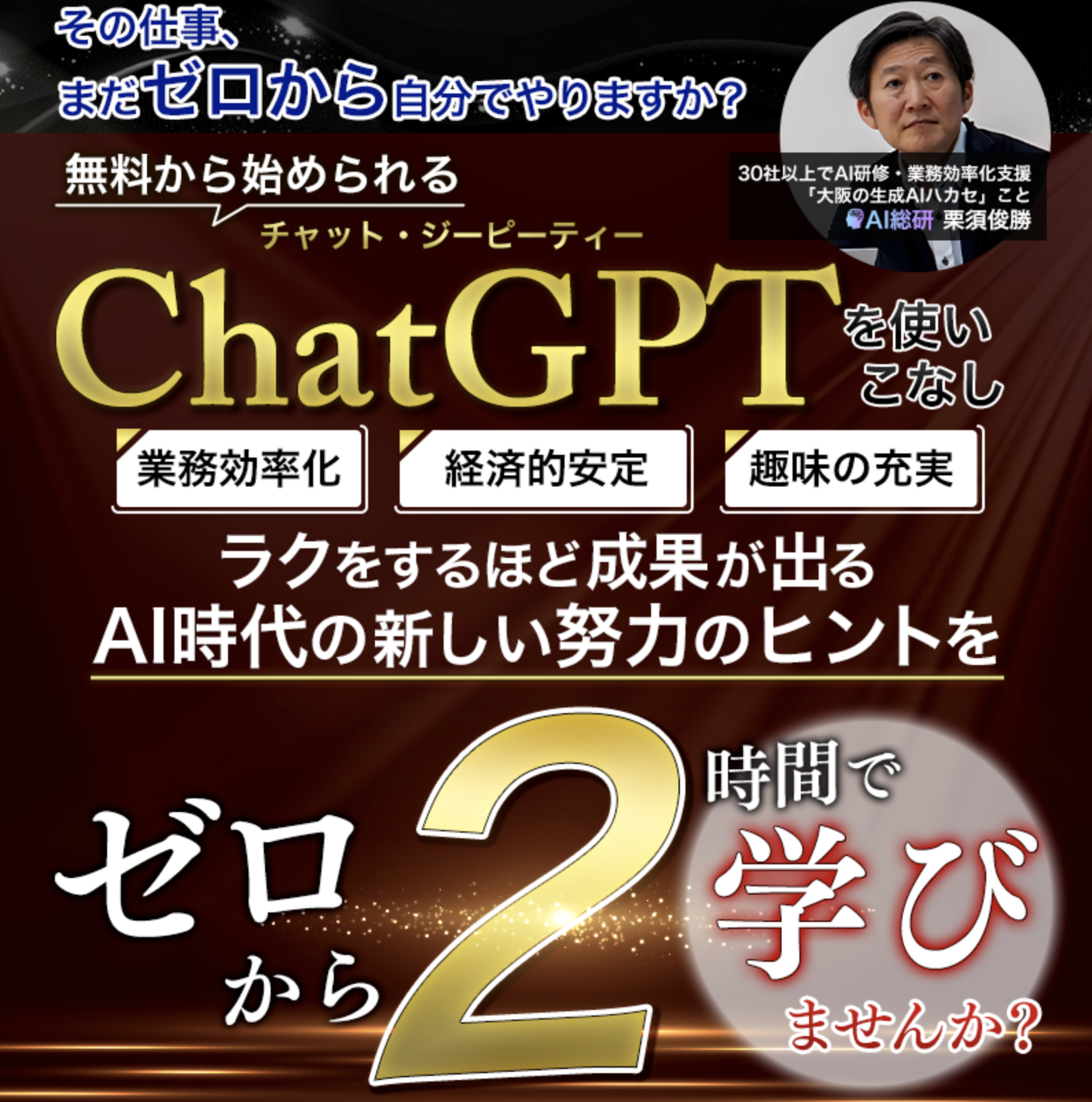

「AIニュースは追っているけど、何から学べばいいか分からない…」 そんな初心者向けに、編集部が本当におすすめできる無料AIセミナーを厳選しました。

- 完全無料で参加できるAIセミナーだけを厳選

- ChatGPT・Geminiを基礎から体系的に学べる

- 比較しやすく、あなたに合う講座が一目で分かる

ChatGPTなどの生成AIを使いこなして、仕事・収入・時間の安定につながるスキルを身につけませんか?

AI Workstyle LabのAIニュースをチェックしているあなたは、すでに一歩リードしている側です。あとは、 実務で使える生成AIスキルを身につければ、「知っている」から「成果を出せる」状態へ一気に飛べます。

講師:栗須俊勝(AI総研)

30社以上にAI研修・業務効率化支援を提供。“大阪の生成AIハカセ”として企業DXを牽引しています。

- 日々の業務を30〜70%時短する、実務直結の生成AI活用法を体系的に学べる

- 副業・本業どちらにも活かせる、AI時代の「稼ぐためのスキルセット」を習得

- 文章・画像・資料作成など、仕事も趣味もラクになる汎用的なAIスキルが身につく

ニュースを読むだけで終わらせず、

「明日から成果が変わるAIスキル」を一緒に身につけましょう。

本記事は、各社の公式発表および公開情報を基に、AI Workstyle Lab編集部が 事実確認・再構成を行い作成しています。一次情報の内容は編集部にて確認し、 CoWriter(AI自動生成システム)で速報性を高めつつ、最終的な編集プロセスを経て公開しています。