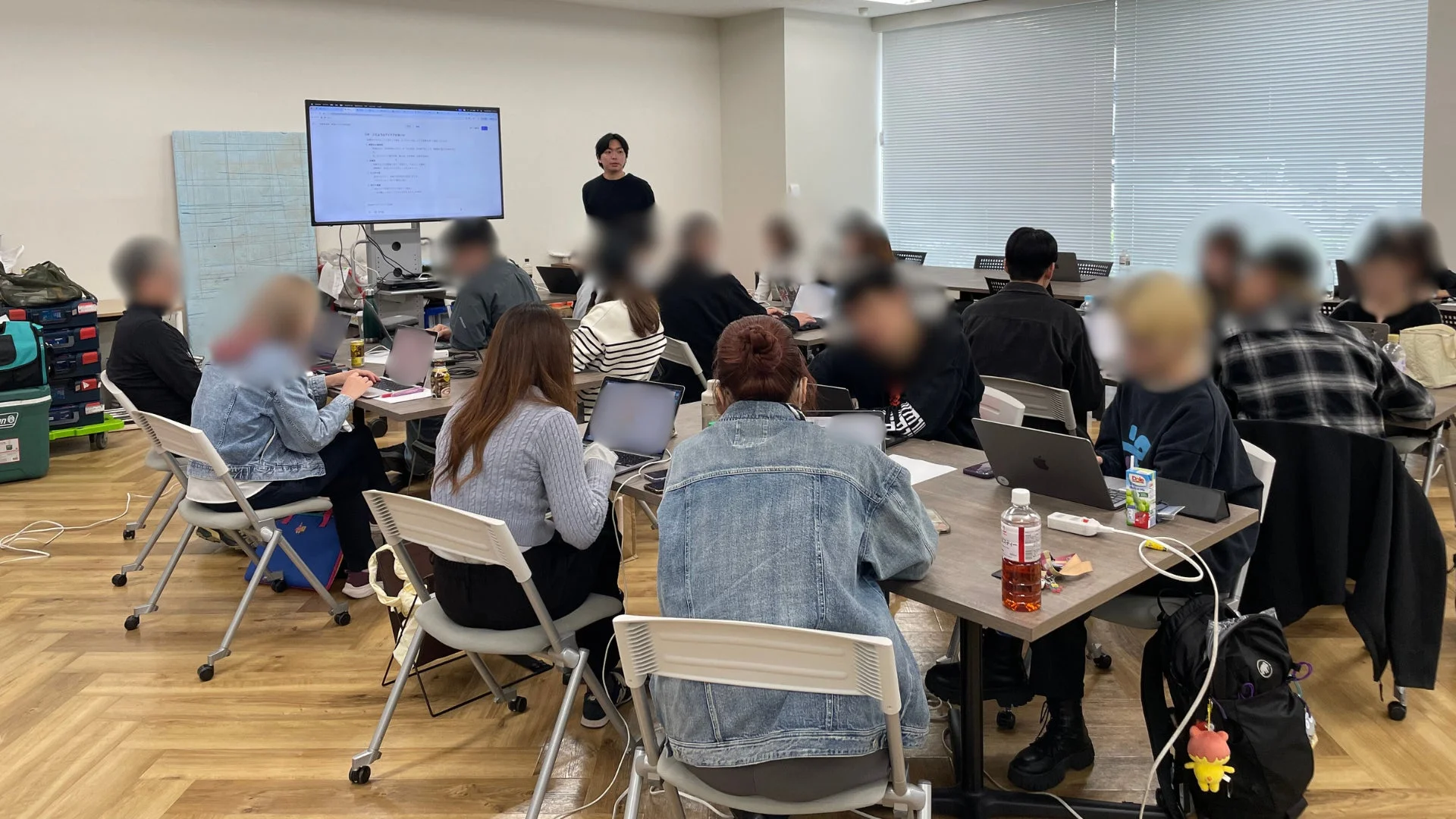

株式会社TENHOは2025年10月24日、株式会社UNITED PRODUCTIONSの本社にて、生成AI活用の内製化を目指すワークショップを開催しました。

映像制作現場の課題と生成AI活用の必要性

映像制作の現場では、企画書作成、リサーチ、議事録作成、文字起こし、テロップ作成といった撮影・編集以外の業務に多くの時間が費やされています。しかし、生成AIをどのように実務に組み込むべきか、具体的なイメージが共有されていないという課題がありました。

TENHOは、こうした状況に対し、映像制作に携わるメンバーが自身の業務でAIをどのように活用できるかを具体的にイメージできるよう、基礎理解と実践を組み合わせたワークショップを実施しました。

ワークショップの概要と実践的な内容

このワークショップには、UNITED PRODUCTIONSの映像制作事業本部のメンバー16名が参加しました。

開催概要

-

日時: 2025年10月24日(金)

-

形式: 対面

-

対象部門: 映像制作事業本部のメンバー 16名

-

主な内容:

-

前半:座学+個人ワーク

-

生成AIの基礎理解(種類、仕組み、リスクなど)

-

生成AI活用事例(ユースケース、他社事例)

-

生成AI応用(6つのプロンプトテクニック)

-

-

後半:グループワーク(実務への応用)

-

5つのテーマに沿って、生成AIの活用を検討・実践

-

①議事録

-

②リサーチ

-

③文字起こし・NA原稿(テロップ)作成

-

④危機管理(NA・テロップチェック)

-

⑤企画作成/企画書作成

-

-

-

参加者の声と今後の展望

ワークショップ後のアンケートでは、多くの参加者から「実務に活かせるイメージが湧いた」という声が寄せられました。

-

「仕事にAIをどう活用するのかイメージがなかったが、具体的に理解できた」

-

「基本の考え方を丁寧に説明してくれたので入りやすかった」

-

「実際の業務をテーマにしたグループワークがとても分かりやすかった」

一方で、「AIに聞いてまた自分で調べる手間があるなら、まず自分で全部やりたいと思ってしまうため、まだAIの良さを感じられなかった」といった意見もあり、さらなる理解促進へのアプローチが求められることも確認されました。

UNITED PRODUCTIONSでは、今回のワークショップを生成AI活用の第一歩と位置づけ、今後は制作フローに合わせたAI活用の高度化や、企画・脚本制作といったクリエイティブ領域への応用も視野に入れています。

TENHOは、今後も実務直結型の研修やPoC(概念実証)支援を通じて、UNITED PRODUCTIONSの生産性向上とクリエイティブ強化を支援していく方針です。

AI Workstyle Lab編集部コメント

映像制作業界における生成AIの活用は、クリエイティブな業務に集中するための重要な手段となり得ます。企画書作成やリサーチ、文字起こしといった定型業務にAIを導入することで、制作現場はより効率化され、本来の創造的な活動に多くの時間を割くことができるでしょう。

今回のワークショップのように、基礎知識の習得から具体的な実務への応用までを体験できる機会は、AIを「自分ごと」として捉え、実際の業務に落とし込む上で非常に有効です。特に、プロンプトテクニックのような実践的なスキルの習得は、AIの潜在能力を最大限に引き出すために不可欠です。

一部の参加者から「まだAIの良さを感じられない」という声があったように、AI導入初期には新しいツールへの抵抗感や学習コストを感じることもあります。しかし、これはAI活用の初期段階ではよくある課題であり、継続的な学習と実践を通じて、その真価が理解されていくものと考えられます。企業には、こうした初期のハードルを乗り越えるためのサポート体制や、AI活用による具体的な成功事例を共有する取り組みが求められます。

TENHOが提唱する「GENEサイクル」のように、生成AIの内製化支援を軸とした人材育成は、変化の激しい現代において企業の競争力を高める上で重要な要素です。AIの進化は止まらず、今後も新たなツールや活用方法が登場するでしょう。企業が持続的に成長するためには、AI技術を自社の強みとして取り入れ、常に新しいワークフローを模索し続ける姿勢が不可欠です。

株式会社TENHOについて

株式会社TENHOは、独自のフレームワーク「GENEサイクル」を活用し、生成AIの内製化支援を事業の軸としています。実務直結のAI人材育成と現場課題起点のPoCを柱に、社員が自らAIを活用できる状態を構築し、継続的な成果創出を支援しています。

- 会社HP:https://tenho7.jp

「AIニュースは追っているけど、何から学べばいいか分からない…」 そんな初心者向けに、編集部が本当におすすめできる無料AIセミナーを厳選しました。

- 完全無料で参加できるAIセミナーだけを厳選

- ChatGPT・Geminiを基礎から体系的に学べる

- 比較しやすく、あなたに合う講座が一目で分かる

ChatGPTなどの生成AIを使いこなして、仕事・収入・時間の安定につながるスキルを身につけませんか?

AI Workstyle LabのAIニュースをチェックしているあなたは、すでに一歩リードしている側です。あとは、 実務で使える生成AIスキルを身につければ、「知っている」から「成果を出せる」状態へ一気に飛べます。

講師:栗須俊勝(AI総研)

30社以上にAI研修・業務効率化支援を提供。“大阪の生成AIハカセ”として企業DXを牽引しています。

- 日々の業務を30〜70%時短する、実務直結の生成AI活用法を体系的に学べる

- 副業・本業どちらにも活かせる、AI時代の「稼ぐためのスキルセット」を習得

- 文章・画像・資料作成など、仕事も趣味もラクになる汎用的なAIスキルが身につく

ニュースを読むだけで終わらせず、

「明日から成果が変わるAIスキル」を一緒に身につけましょう。

本記事は、各社の公式発表および公開情報を基に、AI Workstyle Lab編集部が 事実確認・再構成を行い作成しています。一次情報の内容は編集部にて確認し、 CoWriter(AI自動生成システム)で速報性を高めつつ、最終的な編集プロセスを経て公開しています。