文章生成AIが普及する一方で、「正しく・伝わる日本語」を整えるニーズはますます高まっています。

Shodo(ショドー)は、誤字の指摘だけでなく、文脈や意図を読み取って自然な言い換えを提案する次世代のAI校正クラウド。

本記事では、機能・評判・操作方法から他ツールとの違いまで、編集者目線で徹底解説します。

この記事でわかること

- Shodoの基本概要と特徴

- 生成AIを活用した「提案型校正」の仕組み

- 初心者でも使える操作方法(Web/Word/Docs)

- 法人導入が進む理由と実際の効果

- 他ツールとの違い(ChatGPT・Catchy・Value AI Writerなど)

- 無料プランと有料プランの違い

- 校正AIをチームで活用するポイント

- はじめに|Shodo(ショドー)書く力を、AIが磨く時代へ

- 第1章|Shodo(ショドー)とは?AIが日本語を「提案で整える」時代の校正ツール

- 第2章 Shodo(ショドー)の基本機能と提案型AI校正の仕組み

- 第3章 Shodo(ショドー)の使い方ガイド|Web・Word・Docs・APIまで網羅

- 第4章|Shodo(ショドー)の料金プランと法人導入

- 第5章|Shodo(ショドー)と他のAIライティング/校正ツールとの違い

- 第6章 Shodo(ショドー)の導入メリット|文章品質をチームで維持する

- 第7章 Shodo(ショドー)利用の注意点と運用のコツ

- 第8章 Shodo(ショドー)を活用したAI×編集の新しい働き方

- 第9章|Shodo(ショドー)の口コミ・評判レビュー

- 編集部でShodo(ショドー)を編集者として体験

- AI workstyle lab編集部コメント|Shodo(ショドー)は伝わる言葉を守るAI

- Shodoに関するよくある質問|FAQ

- 関連記事|AI文章校正ツールシリーズ

- 参考・引用元一覧

はじめに|Shodo(ショドー)書く力を、AIが磨く時代へ

AIライティングツールが次々と登場するなかで、今注目を集めているのが 「書くAI」ではなく「整えるAI」 です。

文章を自動生成するだけでは、真に「伝わる言葉」は生まれません。

誤字・表記ゆれ・敬語の違和感、読点の多さ、言葉の重複。

人が書いた文章の中には、AIでは気づけない“文脈の歪み”が潜んでいます。

そんな課題を解決するのが、Shodo(ショドー)。

株式会社ゼンプロダクツが開発した、日本語特化のAI校正・校閲クラウドです。

Shodo(ショドー)は単に「正す」のではなく、「提案する」ことで文章を磨く という新しいアプローチを採用。

あなたの意図や文体を尊重しながら、自然な表現をAIが提示してくれます。

AI Workstyle Lab編集部が実際に使ってみて感じたのは、「校正ツールというより、AI編集者が隣にいる感覚」。

特にライター・編集者・広報担当など、言葉を扱うすべての人にとって、Shodo(ショドー)は「第二の編集者」になり得るツールです。

Shodoは、誤字脱字チェックだけでなく、「伝わりやすさ」「トーン」「読みやすさ」まで踏み込んで提案してくれる 提案型のAI文章校正ツールです。Web記事やLP、オウンドメディアのコンテンツ品質を底上げしたい ライター・編集者・企業担当者に最適なクラウドサービスです。

▶ Shodo(ショドー)の詳細を見る第1章|Shodo(ショドー)とは?AIが日本語を「提案で整える」時代の校正ツール

1-1. Shodo(ショドー)の開発会社と理念

Shodo(ショドー)は、株式会社ゼンプロダクツ(ZenProducts Inc.)が開発・運営する日本語特化のAI校正クラウドです。

同社の代表・清原弘貴氏は元編集者・ライターとしての経験を活かし、「人の意図を尊重しながらAIで“伝わる日本語”を支える」という理念を掲げています。

Shodo(ショドー)の哲学は、単に「正す」ツールではなく、提案して共に磨くAIという点にあります。

このShodo(ショドー)の「人間中心のAI設計思想」が、Typolessや文賢といった他の校正ツールと一線を画す最大の特徴です。

1-2. Shodo(ショドー)が解決する課題

従来の校正ツールは、「誤字脱字」や「表記ゆれ」を指摘するだけのチェック型AIが中心でした。

しかし実際の日本語文書では、文脈や意図の違いが意味を左右することが多く、

機械的な修正では“伝わらない文章”が生まれてしまう課題がありました。

たとえば

- 「〜していただけますでしょうか」

- 「〜してもらえますか」

これらは文法的には正しいものの、文脈や関係性に応じて使い分けが必要です。

Shodoは、GPTベースの日本語最適化モデルを活用し、語感・文脈・意図の自然さまで判断。

Shodo(ショドー)は単なる「校正」ではなく、読みやすさ・伝わりやすさを提案するAIです。

✅ 特徴要約

- 文脈理解型AIによる提案型校正

- 自動修正せず、ユーザーが採用・却下を選択

- 文体・トーンの一貫性を保持

1-3. 「生成AI×校閲」というShodo(ショドー)の新アプローチ

Shodo(ショドー)の革新性は、「生成AIを校閲に応用する」という逆転の発想にあります。

Shodo(ショドー)はChatGPTのように“章を生み出すAIではなく、人が書いた文章を理解し、どう整えるべきかを提案するAIという立ち位置。

AIが勝手に文章を書き換えるのではなく、人とAIが対話しながら文章を磨く。

このプロセスこそがShodo(ショドー)の真価であり、AIライティング時代における“編集AI”の理想形といえます。

“AIが提案し、人が判断する。その協働こそが言葉を磨く”

出典:Shodo公式サイト

1-4. Shodo(ショドー)の法人導入実績と社会的評価

Shodo(ショドー)はリリース以降、電通総研・大学研究室・制作会社など、

多様な業種で導入が進んでいます。

特に、プレスリリースや社内文書の品質管理など「正確で伝わる言葉」が求められる現場で高く評価されています。

開発元の株式会社ゼンプロダクツは、公式サイトにて「AIが人の表現を支え、チーム全体の文体統一を支援する」理念のもと、日本語特化型のAI校正プラットフォームとしてShodo(ショドー)を提供しています。

1-5.Shodo(ショドー)はAI編集者という新しい存在

Shodo(ショドー)は、AIが人間の文章を置き換えるのではなく、支えるために生まれたツールです。

ライター、編集者、広報担当など、言葉を扱うすべての人にとって、第二の編集者として隣に座るような存在になるでしょう。

Shodoの思想:「生成AIを社会実装するためのツール」

Shodo公式資料(pdf)では、次のようなメッセージが記されています。

「Shodoは生成AI時代の昔ながらの校正ツールである」

これは、最新技術を追うだけでなく、誰でも正しい日本語を書けるようにすることを重視した思想によるものです。

生成AIは使える人と使えない人で大きな差が生まれますが、Shodoはその格差を埋めて、すべての人が文章品質を高められるように設計された、社会実装型のAIツールです。

第2章 Shodo(ショドー)の基本機能と提案型AI校正の仕組み

2-1. Shodo(ショドー)のチェックできる項目一覧

Shodo(ショドー)は日本語のニュアンスを深く理解し、以下の項目を自動検出します。

| チェック項目 | 説明 |

|---|---|

| 誤字・脱字 | タイプミスや打ち間違いを検出 |

| 表記ゆれ | 「出来る/できる」などの統一を提案 |

| 敬語・二重敬語 | 敬語過多・文体の不一致を指摘 |

| 文末・助詞の重複 | 冗長な構文や語尾の偏りを提案 |

| 文体統一 | です・ます/だ・である調の統一 |

| 誤用・常識判断 | “的を得る”などの誤用を正確に検出 |

これらを、AIが単語ベースでなく「文脈ベース」で解析。

一文の中での流れ・主述関係・読点の位置なども総合的に判断します。

2-2. Shodo(ショドー)の「提案型」校正とは

Shodoの公式資料(PDF)では、人間が見逃しやすい日本語の誤りを、わずか1秒以内に検出できる例が紹介されています。

【例1:誤った知識の修正】

- 豪州の首都シドニー

→ 正:豪州の首都キャンベラ

【例2:専門領域での用語誤記】

- 飛行機のキャンセルで運行状況が変わった

→ 正:運航状況が変わった(航空分野での正しい表記)

【例3:不自然な敬語表現】

- こちらの資料をご確認してください

→ 正:ご確認ください

文脈理解・専門用語・敬語の自然さまで判断できる点は、ルールベースの校正ツールでは実現できないShodo独自の強みです。

また、Shodo(ショドー)の校正AIは、自動修正を行わないのが最大の特徴。

ユーザーに複数の提案を提示し、どれを採用するかを選ばせます。

- ❌ 「〜して頂けますでしょうか」

- ✅ 提案①:「〜していただけますか」

- ✅ 提案②:「〜してもらえますか」

このように、言葉の選択肢をユーザー自身が判断するスタイル。

AIが答えを押し付けないため、文章の意図を守りながら品質を上げられます。

2-3. Shodo(ショドー) Copilotとは

Copilot機能は、 Shodo(ショドー)における生成AIモードです。

文章の続きを提案したり、リライト案を提示したりすることで、「書く×整える」を同時に支援します。

ChatGPTのようにゼロから生成するのではなく、既存の文章を理解して補完するのがShodo Copilotの特徴です。

これにより、

- 下書きの続き

- イントロ・まとめ文の提案

- リライトによる自然な言い換え

など、幅広いシーンで活躍します。

2-4. Shodo(ショドー)の校正レポートと履歴管理

Shodo(ショドー)では、修正提案を採用した/見送った履歴が自動で保存されます。

これにより、ライターやチームが「どんな傾向で修正しているか」を分析可能。

特に企業チームでは、「言葉のトーンやスタイルを共有するナレッジベース」としても機能します。

Shodo(ショドー)ではAIが単に指摘するだけでなく、学習する存在へと進化しているのです。

第3章 Shodo(ショドー)の使い方ガイド|Web・Word・Docs・APIまで網羅

3-1. Shodo(ショドー)Web版の基本操作

Shodo(ショドー)Web版の基本操作

ブラウザからすぐに試せる、Shodo(ショドー)Web版の基本的な使い方です。

- Shodo公式サイト https://shodo.ink/ にアクセスする。

- Googleアカウントなどでユーザー登録を行う。

- 校正したいテキストをエディタに貼り付け、「校正を実行」をクリックする。

- 画面右側に表示されるAIの提案を確認し、採用/却下を選択して文章を整える。

ブラウザベースのため、インストール不要で即利用可能です。

無料トライアルでも十分に機能を体験できます。

3-2. Shodo(ショドー)のブラウザ拡張機能(Chrome/Edge)

Shodo(ショドー)の拡張機能を追加すると、フォームやCMS(WordPress投稿画面など)上でもShodo(ショドー)の校正が可能。

ウェブライターやブロガーにとって、最も便利な利用形態です。

3-3. Shodo(ショドー)のWordアドイン・Google Docsアドオン

WordやGoogle Docs上に直接校正提案が表示されるため、チーム共有のドキュメントでもリアルタイムに品質チェックが行えます。

Word利用者には「修正履歴」機能との相性も抜群。

3-4. Shodo(ショドー)のAPI連携

Shodo(ショドー)は法人向けにはAPI連携機能を提供。

自社のCMSやナレッジツールに組み込み、コンテンツ投稿前に自動で校正チェックを走らせることが可能です。

まさに「文章品質の自動化インフラ」。

社内での文章基準をAIが守る仕組みを実現しています。

公式APIドキュメント(GitHub)

ShodoのAPIはテキスト、Markdown、HTMLに対応しており、GitHub上で公式ドキュメントが公開されています。

API仕様(公式GitHub)

https://github.com/zenproducts/developers.shodo.ink/blob/master/docs/api.md

CMSへの組み込みや、自動レビューの仕組みを構築したい企業向けに、Shodoを文章品質インフラとして利用するケースが増えています。

第4章|Shodo(ショドー)の料金プランと法人導入

| プラン種別 | 概要 | 料金(税込) |

|---|---|---|

| ベーシック(無料) |

・1名(オーナー1+レビュアー2) ・AI校正/生成AI校正:制限あり ・基本機能(執筆・差分管理・共有リンク)利用可 |

0円/月 |

| プレミアム |

・1名(オーナー1+レビュアー2) ・AI校正:42,000文字/1記事 ・Wordアドイン/Google Docsアドオン ・表記ゆれ設定・WP連携・文章分析 ・14日間無料お試しあり |

1,000円/月 |

| ビジネス |

・最大99名(人数課金) ・プレミアム全機能+生成AI校正の緩和 ・IP制限・権限管理・ルール共有・Slack通知 ・優先サポート・請求書払い ・14日間無料お試しあり |

2,000円/名/月 |

| エンタープライズ |

・自社クラウド運用(専用環境) ・専用モデル構築・カスタム校正・連携対応 ・保守運用・高度なコンプラ対応 |

個別見積り |

| APIプラン |

・API100:100万文字/月 ・API500:500万文字/月(リクエスト上限あり) ・API1000:1,000万文字/月 ・1,000万文字超は+40,000円/500万文字 |

40,000〜120,000円/月 |

注:Webアプリのベーシック/プレミアム/ビジネスでも校正APIは使えますが、契約者のみの利用が前提。外部ユーザー提供や自社サービス組み込みはAPIプランを利用(利用許諾の範囲が異なるため) Shodo(ショドー)

4-1. 導入形態の目安(編集部メモ)

-

個人ライター・少人数チーム

まずは無料プラン → 必要に応じてプレミアムへ。

Docs/Word連携や表記ルール設定が特に効果を発揮。 -

社内ドキュメント/広報・CSチーム

ビジネスプランが最適。

権限管理・Slack通知・IP制限・請求書払いに対応。 -

自社サービスへの組み込み

APIプラン(100/500/1000)を選択。

文字上限とAPIリクエスト量で最適プランを決定。 -

厳格なコンプラ要件/専用環境が必要な企業

エンタープライズ版が推奨。

自社AWSでの専用運用・専用モデル構築が可能。

導入前の無料相談・セキュリティチェック対応

Shodo公式資料(pdf)では、企業導入に向けて次の対応が可能と記載されています。

- 無料のオンライン相談会を実施

- 企業ごとのセキュリティチェックシートに対応可能

特に機密文書・社内文書を扱う企業では、導入前に安心して評価できる点が強みです。

Shodoは、誤字脱字チェックだけでなく、「伝わりやすさ」「トーン」「読みやすさ」まで踏み込んで提案してくれる 提案型のAI文章校正ツールです。Web記事やLP、オウンドメディアのコンテンツ品質を底上げしたい ライター・編集者・企業担当者に最適なクラウドサービスです。

▶ Shodo(ショドー)の詳細を見る第5章|Shodo(ショドー)と他のAIライティング/校正ツールとの違い

5-1. AI校正ツールの概要と立ち位置

まず、主要なツールそれぞれの概要を整理します。

-

Shodo(ショドー)

日本語文章を「提案型AI校正」で整えるツール。既存文章に対し、文脈・語感・トーンを踏まえた複数の修正案を提示し、ユーザーが選択できる仕組みを持ちます。 -

Typoless(タイポレス)

朝日新聞社が提供する文章校正AI。膨大な校正履歴と約10万の校閲ルールを学習し、「てにをは」や誤字脱字に加えて、炎上リスクのある表現も検知します。 -

文賢(ブンケン)

株式会社ウェブライダー開発の校閲・推敲支援ツール。誤字脱字だけでなく、冗長表現の整理やブランド用語の統一など、文章品質を総合的に高める機能が揃っています。

5-2. 各ツールの機能・強み・弱み比較

| ツール | 主な目的 | 強み | 弱み |

|---|---|---|---|

| Shodo(ショドー) | 既存文章を「整える」AI校正 | 文脈理解・提案型設計・チーム共有機能 | 英語対応・特殊業界用語での精度が弱い可能性あり |

| Typoless(タイポレス) | 校正基準を守るためのAI校正 | 新聞データ学習・10万ルール辞書・炎上リスク検知 | 生成や文章構成支援には特化していない |

| 文賢(ブンケン) | 文章を「わかりやすく」「読みやすく」改善支援 | 推敲支援・辞書共有・アドバイス機能 | 校正精度・自動化・チーム共有機能は限定的なケースあり |

5-3.料金プランで見る各ツールの違い(2025年11月時点)

以下は、Shodo・Typoless・文賢それぞれの公式料金ページを基にした最新情報です。

| ツール名 | 個人・チーム向けプラン | 料金(税込) | 特徴 | 出典 |

|---|---|---|---|---|

| Shodo(ショドー) | ベーシック(無料)/プレミアム/ビジネス/API | ベーシック:0円/月 プレミアム:1,000円/月(1名) ビジネス:2,000円/名/月(最大99名) API100〜1000:40,000〜120,000円/月 | 提案型AI校正。Docs/Wordアドイン・Slack通知・API連携可。 | Shodo公式料金ページ |

| Typoless(タイポレス) | スタンダード/プレミアム/法人 | スタンダード:2,200円/月 プレミアム:5,500円/月 プレミアム+:7,150円/ID〜/月 | 新聞社品質の誤表記検知・炎上リスク判定。 | Typoless公式料金ページ |

| 文賢(ブンケン) | スタンダードライセンス | 月額2,178円/ライセンス(初期費用無料) | SEO・可読性改善支援、推敲サポート特化。 | 文賢公式サイト |

5-4. Shodo(ショドー)が他ツールより優れている点

- 提案型AI校正:Shodoはユーザーが採用・却下を選べる形式で、AIが自動で上書きしない設計。これはTypoless/文賢と異なる特徴です。

- チーム共有機能:Shodoでは校正履歴・スタイル設定をチームレベルで整備可能。

- 「書く」→「整える」プロセスを明確分業:生成AI(例:ChatGPT)で書き、Shodoで整えるワークフローが想定されており、専門性の高い日本語文章品質を担保しやすい。

ChatGPTとの違い:長文で起きるサボり問題を回避

shodoの公式資料(pdf)によると、ChatGPTは数万文字の長文を校正する際、

- 冒頭と末尾は丁寧に校正される

- しかし 中間部分の精度が急激に落ちる(サボり問題)

という構造的な弱点があります。

一方、Shodoは「校正専用」に最適化された生成AIを使用しており、長文でも文章全体を均一に解析できます。

特にレポート、企画書、ホワイトペーパー、小説など、長い文章を扱うユーザーには大きなメリットがあります。

5-5. Shodo(ショドー)よりも他ツールが強い領域・使い分けの視点

| 利用シーン | 推奨ツール | 理由 |

|---|---|---|

| AIで書いた記事を自然な日本語に整えたい | Shodo(ショドー) | 提案型AIでトーン・語感を調整可能。 |

| メディア・企業で誤表記をゼロにしたい | Typoless(タイポレス) | 炎上リスク表現も検出。新聞社基準の正確さ。 |

| SEOを意識した読みやすい文章にしたい | 文賢(ブンケン) | 推敲支援と読者目線改善に強み。 |

| チーム全体で表記・文体を統一したい | Shodo(ショドー) | 履歴管理・監修設定・共 有ナレッジが可能。 |

5-6.Shodo(ショドー)は「人とAIが共創する編集体験」

他ツールが「チェック」「守る」「改善支援」にフォーカスしている中、Shodoは「整える/選択する」「チームで使いこなす」ことに重きを置いています。

そのため、文章の量・チーム規模・品質基準が中〜大規模になるほど、その価値が明確化します。

Shodoは、誤字脱字チェックだけでなく、「伝わりやすさ」「トーン」「読みやすさ」まで踏み込んで提案してくれる 提案型のAI文章校正ツールです。Web記事やLP、オウンドメディアのコンテンツ品質を底上げしたい ライター・編集者・企業担当者に最適なクラウドサービスです。

▶ Shodo(ショドー)の詳細を見る第6章 Shodo(ショドー)の導入メリット|文章品質をチームで維持する

6-1. 校正ルール共有・スタイルガイド設定

Shodo(ショドー)のチームプランでは、社内用語や表記ルールを登録可能。

「です・ます調」「半角/全角」「数字表記」など、細かい基準をAIが自動で判定します。

6-2. 言葉の品質を見える化

校正結果がスコアとして可視化され、文章の改善前後を比較できるのもShodo(ショドー)の特徴。

個人の成長を可視化するツールとしても活用されています。

6-3. チーム全体の効率化

複数人で同じ文章をレビューする場合、Shodo(ショドー)を使えば「重複指摘」「抜け漏れ」「表記ゆれ」を自動で防止可能。

結果として編集コストを最大60%削減できたという企業もあります。

第7章 Shodo(ショドー)利用の注意点と運用のコツ

Shodoは高精度なAI校正ツールですが、専門表現や比喩では判断が揺らぐこともあります。自社ルールの設定や情報管理の方針と組み合わせることで、ブランドトーンを守りつつ安全に運用できます。

本章では注意点と最適な使い方を解説します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| AI校正の限界 |

・高精度だが100%ではない ・専門用語・比喩・方言などは判断が揺らぐ可能性 ・最終判断は必ず人間の編集者が行う必要あり |

| カスタマイズ設定 |

・初期設定のままだと一般基準で校正される ・自社ルール(表記ゆれ・文体・専門用語)を登録すれば 「ブランドトーンを崩さない校正」が可能になる |

| 情報管理の注意 |

・Shodoは通信を暗号化し、入力内容は学習に利用されない設計 ・ただし、社内ポリシーと照らして運用設計することが重要 ・機密文書の扱いには特に注意が必要 |

7-1. AI校正の限界

Shodo(ショドー)は非常に高精度ですが、100%完璧ではありません。

専門用語・比喩表現・方言など、文脈依存の強い文章は判断が揺らぐ場合があります。

そのため、最終的な判断は必ず人間の編集者が行うことが前提です。

7-2. カスタマイズ設定を活用

初期設定のままだと一般的な表記基準で判定されます。

Shodo(ショドー)を使う時は自社ルールを登録しておくことで、「ブランドトーンを崩さない校正」が実現します。

7-3. 情報管理の注意

法人導入時には、機密情報を扱う文書の扱いに注意しましょう。

Shodo(ショドー)は通信が暗号化されており、入力内容はモデル学習に利用されない仕様ですが、社内ポリシーと照らし合わせて利用を設計するのがベストです。

Shodoは、誤字脱字チェックだけでなく、「伝わりやすさ」「トーン」「読みやすさ」まで踏み込んで提案してくれる 提案型のAI文章校正ツールです。Web記事やLP、オウンドメディアのコンテンツ品質を底上げしたい ライター・編集者・企業担当者に最適なクラウドサービスです。

▶ Shodo(ショドー)の詳細を見る第8章 Shodo(ショドー)を活用したAI×編集の新しい働き方

AIが文章を生成する時代だからこそ、「整える」「磨く」力が重要になっています。

Shdoを使うと人とAIの共創が生まれる。

AIライティングと校正AIの組み合わせは、これからのコンテンツ制作現場における新しい分業の形です。

Shodo(ショドー)は「AI編集者」としてあなたの隣に座り、言葉の温度を保ちながら、ミスを減らし、品質を磨く。

それが人間中心のAIというShodoの哲学です。

第9章|Shodo(ショドー)の口コミ・評判レビュー

9-1. ポジティブな口コミ・評価

「月々1,000円〜とコスパが良く、表記ゆれや目視で確認しにくい誤字も拾えることから、Shodoはおすすめの校正ツールです。」 — 出典:やーはちのブログ –

「ブラウザ、ワープロソフト(サービス)のプラグインが豊富。ShodoのWebサービスとして専用のエディタも提供されている。…一番“痒いところに手が届く”感があった。」 —出典: note(ノート)

「文章の校正・校閲・執筆に関連するタスク管理が備わっており、表記ゆれや助詞の使い方など、文章の誤りを即座に指摘。」 —出典: ITreview

9-2. 注意・改善を求める声

「SEO対策機能がない。記事の装飾機能も少ない。」 — 実際のレビューの中で指摘された改善点。 AI-ZERO+1

「GitHubとの連携機能が欲しい/辞書機能がもう少し充実してほしい。」 — ITreviewにてユーザーからの要望。 ITreview

「無料版では文字数や機能が制限されており、有料プランが前提になる。」 — 口コミサイトでの指摘。 NEFS – 書く毎日に、ちょっといい仕組みを。

9-3. 総評:実際に使ったユーザーが語る「使いやすさ」と「期待値」

総評

多くのユーザーは「誤字・表記ゆれ・敬語チェック」など基本校正機能の手厚さを高く評価しています。 特に「ブラウザだけで使える」「プラグイン対応」「チーム共有機能」など、実務における利便性が好印象です。

一方で、SEO特化や高度な辞書連携、無料版の制限といった点には改善を求める声もあります。 個人ライター・ブロガーには十分実用的ですが、企業や大規模チームで最高水準を求める場合は、別ツールや運用体制を併用するのが最適です。

Shodoは、誤字脱字チェックだけでなく、「伝わりやすさ」「トーン」「読みやすさ」まで踏み込んで提案してくれる 提案型のAI文章校正ツールです。Web記事やLP、オウンドメディアのコンテンツ品質を底上げしたい ライター・編集者・企業担当者に最適なクラウドサービスです。

▶ Shodo(ショドー)の詳細を見る編集部でShodo(ショドー)を編集者として体験

Shodo(ショドー)にログインすると、一般、小説、クイック校正の3つのカテゴリで文章の校正が選択できます。

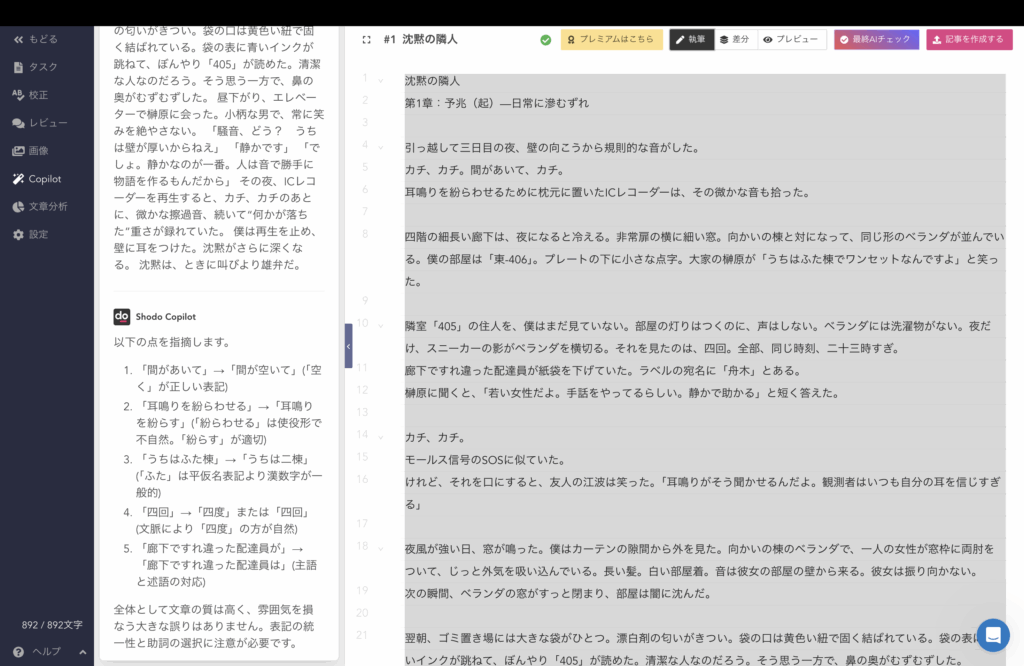

Shodo(ショドー)の小説モードで小説の文章を校正

AI Workstyle labのNOTEではAIと共著で小説を執筆しているので、小説を選択。

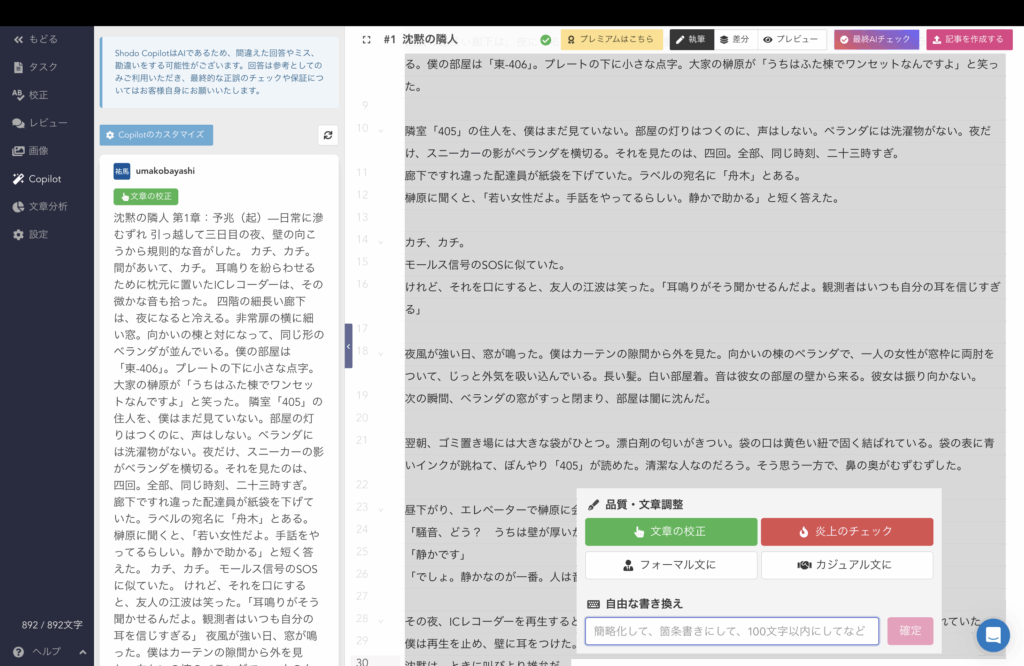

小説>テキスト入力>AI校正をクリックすると「文字の校正」、「炎上のチェック」の選択肢が。

「文字の校正」をクリックすると

原文(沈黙の隣人|第1章:予兆)

| 原文の表現 | Shodo Copilotの修正案・指摘 |

|---|---|

| 間があいて | 「間が空いて」へ統一(漢字表記の揺れを解消) |

| 耳鳴りを紛らわせる | 自然な慣用表現なら「耳鳴りを紛らす」「気を紛らわせる」 |

| ふた棟 | 数詞を漢字に揃えて「二棟」 |

| 沈黙は、ときに叫びより雄弁だ | 慣用句の自然さから「沈黙は時に雄弁」などへ調整が適切 |

具体的な指摘事項のフィードバックがすぐに。今回は文章全体としては丁寧に書かれており、大きな誤りはありません。表記の統一と慣用表現の確認が主な改善点とフィードバックがありました。

こちらが実際に校正した「沈黙の隣人|第1章:予兆—日常に滲むずれ」のNOTEになります。

すぐに改善点を出してくれるスピード感。文法的な表記ミスなど文章が正しくか書かれているかを瞬時に判定し、改善の必要があれば、改善点を出してくれます。

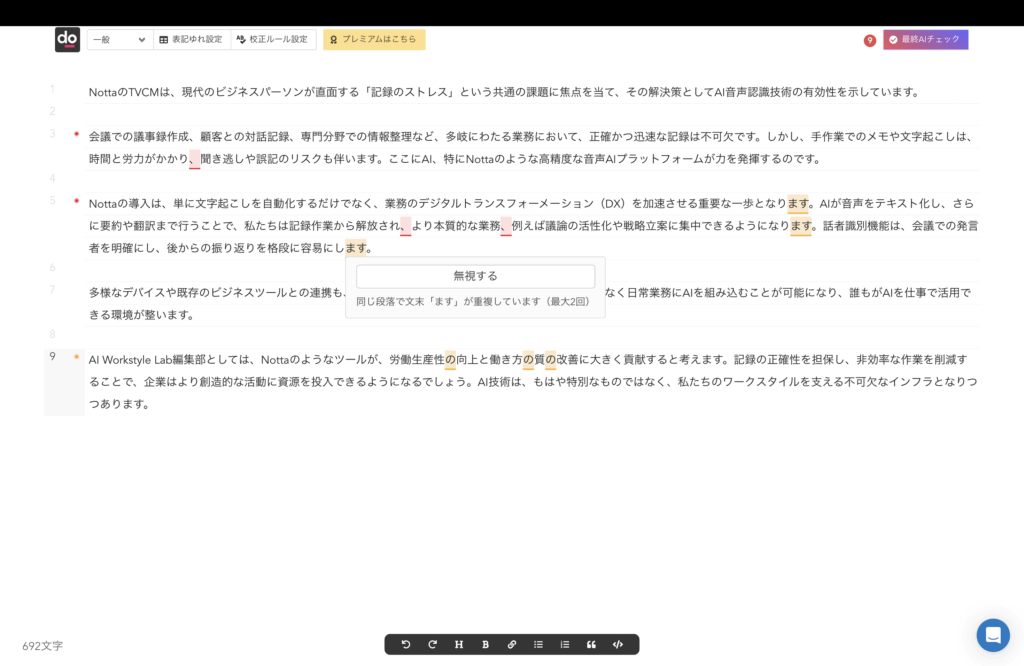

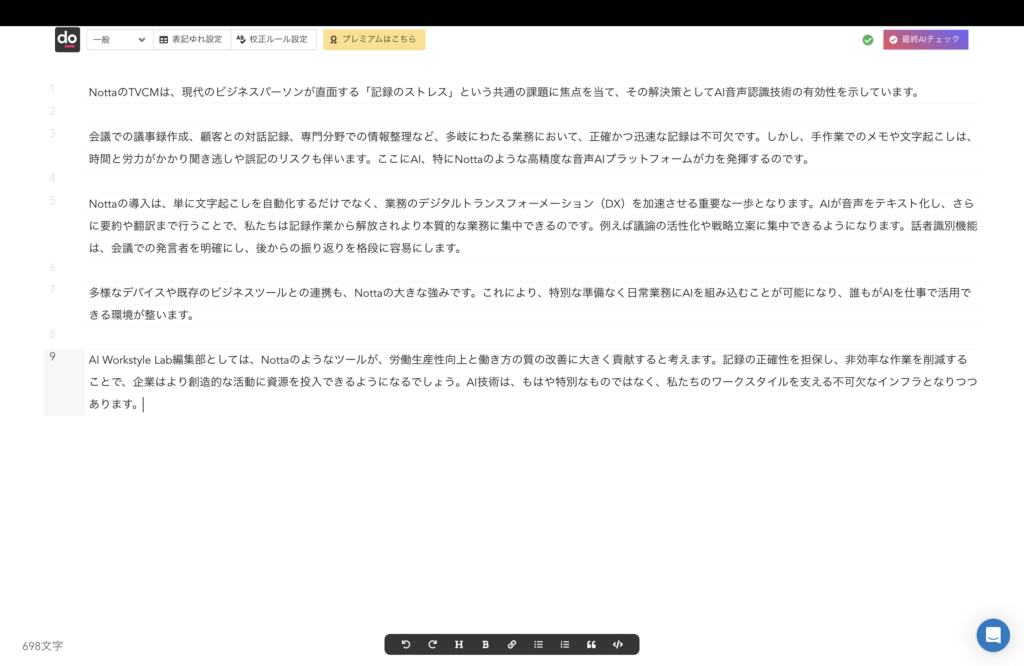

Shodo(ショドー)のクイック校正でAIニュースの文章を校正

AI Workstlye labではワードプレスプラグインのCoWriter(コライター)を活用し、AIに関わるニュースを毎日自動生成しています。

CoWriter(コライター)で自動生成したAIに関するニュースが日々3-8本程度、自動でワードプレスの下書きに入り、これらをShodo(ショドー)のクイック校正を活用し、文章の編集を行なっています。

AIニュースの文章校正例)

こちらの校正例はAIニュース「松田龍平さんが「記録のストレス」を熱演!AI音声認識プラットフォーム「Notta」が初のTVCMを全国放送開始」こちらの記事の事例。

Shodo(ショドー)のクイック校正で9つの修正箇所が明示されました。明示された箇所にカーソルを合わせると、具体的な修正内容があります。

それらの指示に従って、即座に修正が完了しあっという間に1つの記事が完成。

本来であれば、ニュースをリサーチ、文章作成、編集という作業を通して記事をリリースします。

しかしながらこれらを全てAIを活用することにより、1つのニュースリリースに対してたったの10分の作業で完結します。

Shodo(ショドー)活用を通して思うこと

Shodo(ショドー)を使うことで、正しい言葉で情報が発信できるようになる点は非常に良く感じています。

公的機関や報道機関、メディアなど、誤った情報が許されない世界では、非常に有効的だと感じました。小説、本の執筆にも大きく役立ちそうですね。

AI Workstyle labとしてもAIに関する正しい情報を発信するために、編集者としてShodo(ショドー)をうまく活用していきたいと思います。

Shodoは、誤字脱字チェックだけでなく、「伝わりやすさ」「トーン」「読みやすさ」まで踏み込んで提案してくれる 提案型のAI文章校正ツールです。Web記事やLP、オウンドメディアのコンテンツ品質を底上げしたい ライター・編集者・企業担当者に最適なクラウドサービスです。

▶ Shodo(ショドー)の詳細を見るAI workstyle lab編集部コメント|Shodo(ショドー)は伝わる言葉を守るAI

Shodo(ショドー)を使って感じたのは、「AIが人の代わりをする」のではなく、「AIが人の表現を支える」という姿勢でした。

今後のライティングスタイルはChatGPT、CatchyやValue AI Writerで書くプロセスをAI化し、Shodo(ショドー)で整える段階を自動化することで、制作時間を大幅に短縮しながら、誤字ゼロ・文体統一を実現することが可能な時代です。

Shodoは、AI時代の編集者です。

そして、私たちが伝えるという行為の原点を思い出させてくれるツールでもあります。

Shodoに関するよくある質問|FAQ

Shodo(ショドー)に関するよくある質問(FAQ)

Q1. Shodoは無料で使えますか?

はい。無料トライアルで基本的なAI校正を体験できます。1,000文字までの文章を貼り付けて、 文脈理解型AIによる提案を確認可能です。

Q2. AIが自動で文章を書き換えますか?

いいえ。Shodoは「提案型校正」です。AIが複数の候補を提示し、その中からどの修正を採用するかは ユーザーが選択します。意図や文体を壊さずに自然に整えるのが特長です。

Q3. WordやGoogle Docsでも使えますか?

はい。専用のWordアドイン/Google Docsアドオンをインストールすることで、 それぞれのエディタ上で直接AI提案を確認・反映できます。

Q4. 法人導入の実績はありますか?

はい。PR TIMES、電通総研、制作会社、大学など、多様な組織で導入されています。 プレスリリースや社内文書など、チーム全体で文章品質を統一したい現場で高く評価されています。

Q5. CatchyやValue AI Writerとはどう使い分ければいいですか?

AI Workstyle Lab編集部のおすすめは、以下の役割分担です。

- 「書く」には:Catchy(アイデア出し・コピー・構成)

- 「SEO記事を書く」には:Value AI Writer

- 「整える」には:Shodo(文脈・語感・トーンの調整)

各ツールについては、以下の関連記事も参考になります。

▶ Catchy(キャッチー)完全ガイド|コピーから企画まで。AIが発想を支援するツール:

https://aiworkstyle.net/aitool/346/

▶ Value AI Writer完全ガイド|AIライティング初心者のための使い方・料金・活用法:

https://aiworkstyle.net/aitool/339/

Q6. どのくらいの文字数まで校正できますか?

プレミアムプランでは、1記事あたり最大42,000文字までAI校正が可能です。 さらにAPIプランでは、月間100万〜1,000万文字といった大規模テキストにも対応できます。

Q7. 個人向け・法人向けの料金プランはどうなっていますか?

個人向けはベーシック(無料)とプレミアム(月額1,000円)があり、Docs/Word連携も利用可能です。 法人向けにはビジネス(月額2,000円/名)とエンタープライズ(自社クラウド運用など個別見積り)が用意されています。

Q8. 自社サービスやCMSと連携することはできますか?

はい。APIプラン(100/500/1000)を利用することで、自社のCMSやナレッジツールにShodoの校正機能を 組み込むことができます。テキスト・Markdown・HTMLに対応した公式APIドキュメントがGitHubで公開されています。

Q9. セキュリティや機密情報の取り扱いはどうなっていますか?

通信は暗号化されており、入力した文章はモデル学習には利用されない設計です。 企業向けにはセキュリティチェックシートへの対応や、自社クラウド環境で運用するエンタープライズプランも用意されています。

Q10. どんな人・どんなシーンに向いているツールですか?

ライター・編集者・広報・CS・研究機関など、「日本語の正確さと伝わりやすさ」が求められる人に向いています。 個人の原稿から、プレスリリース・社内文書・レポート・小説まで、既に書いた文章をじっくり整えたいシーンで特に力を発揮します。

関連記事|AI文章校正ツールシリーズ

参考・引用元一覧

参考・引用元一覧

🔹 公式・一次情報

- Shodo(ショドー)公式サイト

- Shodo 料金プランページ

- Shodo プライバシーポリシー

- shodo公式資料(shodo_document_v11_pdf)

🔹 比較・競合ツール(公式サイト)

🔹 レビュー・口コミ・ユーザー評価(第三者サイト)

- ya-hachi.com|Shodoを使ってみた感想

- note.com|AI文章校正サービスレビュー

- ITreview|Shodo ユーザー評価

- nefs.jp|Shodoの評判と口コミまとめ

- AI-ZERO|Shodo特徴と使い方

🔹 関連情報(文脈・業界動向)

編集部コメント