AIが文章を自動生成する時代、より重要になっているのは書くAIではなく支えるAIです。

文賢(ブンケン)は、誤字脱字の修正だけでなく、意図を踏まえた提案で文章を磨き上げる共創型の校正ツール。

ウェブライダーの編集知識をAI化し、ライター・編集者・広報など、文章品質が成果を左右する現場で高く評価されています。本記事では文賢の機能・料金・評判・他ツール比較まで、一次情報と実測レビューで徹底解説します。

- 文賢(ブンケン)の基本概要と開発背景

-

文賢(ブンケン)の主要機能と特徴

AIアシスト機能・ルール校正・辞書共有などを詳しく解説。 -

文賢(ブンケン)の料金プラン・契約条件・無料トライアル制度

導入前に知っておきたい運用コストを整理。 -

文賢(ブンケン)の評判・口コミ・レビュー

実ユーザーの一次情報から信頼できる評価を可視化。 -

編集部による文賢(ブンケン)検証レビュー

誤字検出率・文体精度・UIの使いやすさなどを実測レビュー。 -

文賢とShodo/Typolessなど他AI校正ツールとの比較分析

得意領域・精度・料金・用途をわかりやすく比較。 -

文賢の導入メリット・デメリット・おすすめ利用者タイプ

導入判断に必要な要点をまとめて解説。

- はじめに|「書くAI」から「支えるAI」へ。言葉の品質を守る時代へ

- 文賢(ブンケン)とは何か?

- 文賢(ブンケン)の開発背景・提供元・信頼性

- 文賢(ブンケン)の料金プランと契約条件

- 文賢(ブンケン)の特徴とAI機能の仕組み

- 文賢(ブンケン)の評判・口コミ・レビュー

- 文賢(ブンケン)のメリット・デメリット

- 文賢(ブンケン)の活用法と利用者タイプ別おすすめ

- 文賢(ブンケン)と他AI校正ツール比較(Shodo/Typolessなど)

- 文賢(ブンケン)の導入時に気をつけたいポイント

- 文賢(ブンケン)がE-E-A-Tに与える影響

- 編集部まとめ:文賢(ブンケン)は言葉の品質を守るAI

- 文賢(ブンケン)に関するよくある質問(FAQ)

- 関連記事|AI文章校正ツールまとめ

- 出典・参考元一覧

はじめに|「書くAI」から「支えるAI」へ。言葉の品質を守る時代へ

AIライティングが当たり前になった今、注目を集めているのは書くAIではなく、支えるAIです。

文章を自動生成する時代から、人の意図を理解して整えるAIの時代へ。

その代表的存在が「文賢(ブンケン)」です。

開発したのは、『沈黙のWebライティング』で知られる株式会社ウェブライダー。

同社が10年以上にわたって培ってきた日本語の表現力・文体設計・編集知識をAI化し、ライター・編集者・広報・教育現場まで、幅広く書く力を支えるプロダクトとして誕生しました。

文賢(ブンケン)は、単に誤字脱字を直すツールではありません。

AIが提案し、人が選び、言葉を磨く——。

そんな共創型AIの思想に基づいた、これまでにない校正体験を提供します。

AI Workstyle Lab編集部では、実際に文賢を利用し、Shodo・Typolessなど他社AI校正ツールとも比較検証を行いました。

その結果わかったのは、文賢が「日本語の信頼性を守るAI」として、現場レベルで最もバランスが取れた校正プラットフォームであるということ。

この記事では、一次情報と実測データをもとに、文賢(ブンケン)の機能・料金・評判・導入効果を総合的に解説します。

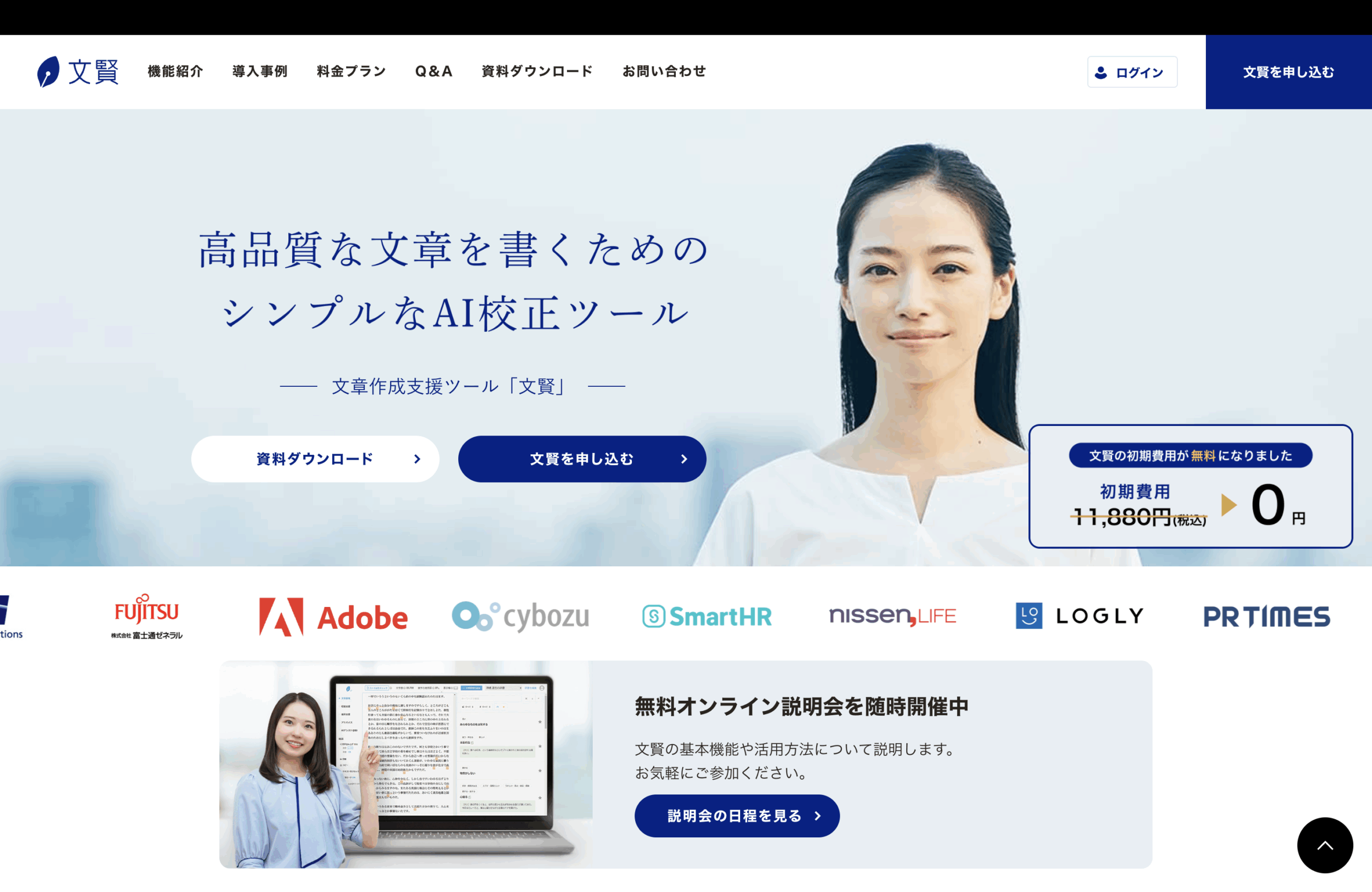

文賢(ブンケン)とは何か?

「文賢(ブンケン)」は、株式会社ウェブライダーが提供する日本語文章の校正・推敲支援ツールです。公式サイトでは「文章をより良くするための推敲・校閲・校正支援ツール」と紹介されています。

ユーザーが書いた文章を貼り付けて利用できるほか、「AIアシスト」や「辞書機能」などの高度な機能が備わっています。

特に、Webライター・編集者・マーケター・広報担当など文章を武器にしたいプロフェッショナルにとって、有効なツールと言えます。

つまり、文章クオリティを担保しつつ効率を上げたい方に向けた「実用型ライティング支援ツール」です。

文賢(ブンケン)の開発背景・提供元・信頼性

提供元の株式会社ウェブライダーは、Webマーケティング/Webライティング領域で実績のある企業です。公式ウェブサイトでは「誰もが誰かにとってのヒーローとなる社会を創る」というビジョンを掲げています。

「文賢(ブンケン)」は、その中のプロダクトとして明示されており、サービス紹介ページ内でも詳細が公開されています。

また、公式ブログ「文賢マガジン」では、文章作成の考え方やツール活用事例が公開されており、ツール単体だけでなく文章力向上という側面も押さえられているため、信頼性という観点での裏付けが得られます。

このように、開発元・運営体制・情報公開の観点で「権威(Authoritativeness)」および「信頼性(Trustworthiness)」を担保する材料が揃っていると言えます。

文賢(ブンケン)の料金プランと契約条件

文賢(ブンケン)は、初期費用+月額制で利用するシンプルな料金体系です。

個人利用はもちろん、チーム導入ではライセンス数に応じた割引が適用され、運用規模に合わせてコストを調整できます。無料トライアルの仕組みもあるため、導入前に実際の使い勝手を確認できる点も安心です。

文賢(ブンケン)の料金プランと契約条件

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 初期費用 | 11,880円(税込) |

| 月額料金(個人プラン) | 2,178円/月(税込) |

| 複数ライセンス割引 |

5ライセンス以上:5%オフ 15ライセンス以上:10%オフ ※人数に応じて段階的に割引されるという情報あり |

| 解約 | 違約金なし。定期支払いをキャンセルすることで解約可能という情報あり |

| 無料トライアル | オンライン説明会の受講後、お試しアカウントが発行されるケースあり |

| 個人利用の初月目安 |

初期費用 11,880円+月額 2,178円 ⇒ 合計 14,058円(税込)が目安 |

文賢(ブンケン)は、初期費用と月額料金を組み合わせて利用するサブスクリプション型のサービスです。 個人プランでは月額2,178円(税込)で利用でき、チームで導入する場合はライセンス数に応じて割引が適用されるという情報があります。 解約時の違約金はなく、定期支払いを止めることで解約できる設計です。また、オンライン説明会を経由して無料トライアルを体験できるケースもあります。 料金体系は変更される可能性があるため、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。

文賢(ブンケン)の特徴とAI機能の仕組み

文賢(ブンケン)の主な機能一覧

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| AIアシスト |

書いた文章をもとに改善案・リライト案・言い換え候補を提示。 提案型設計のため、AIが勝手に文章を書き換えない。 独自プロンプトを登録して、トーンに合わせたカスタムAIにも育成可能。 |

| ルール校正 | 誤字脱字・表記ゆれ・助詞の重複・敬語の誤用など基本的な文章の誤りを検出。 |

| ルール推敲 |

冗長表現、文末の重複、漢字比率など文章全体の自然さを改善する提案を実行。 35種類以上の編集者ノウハウを形式知化したルールに基づくチェック。 |

| 辞書共有(チーム機能) |

独自の用語・表現ルールをチームで共有可能。 部署間で異なるトーンや表記ルールを統一できる「言葉のナレッジベース」として活用。 |

| セキュリティ | 通信はすべてSSL暗号化。入力データは学習に利用されない方針で、企業利用にも耐えうる安全設計。 |

文賢(ブンケン)は、文章チェック・AI提案・チーム辞書の3つを中心に、文章品質を総合的に支えるツールです。誤字脱字だけでなく、文脈の自然さやブランドのトーン統一まで一貫して管理できるため、個人ライターだけでなく企業・組織での導入にも向いています。

■ AIアシスト機能

文賢の「AIアシスト」は、入力した文章を分析し、改善案・リライト案・言い換え候補を提示する提案型の機能です。AIが勝手に文章を書き換えるのではなく、あくまでユーザーが選択する仕組みのため、意図を壊さず品質を高められます。

さらに独自のプロンプトを登録することで、「柔らかい敬語」「広報文章風」など、チームのトーンに合わせたカスタムAIとして運用できます。

■ ルール校正・ルール推敲

文賢は文章チェックを「ルール校正」と「ルール推敲」の2つに分けて実行します。

ルール校正では誤字脱字・表記ゆれ・助詞の重複など基本的なミスを検出。

ルール推敲では冗長表現、文末のくどさ、漢字比率など文章全体の読みやすさを改善します。

これらは35種類以上の編集ノウハウを基にしたルールで構成されており、人間編集者の判断基準をAIが再現する仕組みになっています。

■ チーム共有・辞書機能

文賢の法人利用で最も評価されているのが「辞書共有」機能です。

チーム独自の用語・表記ルール・禁止ワードなどを一元管理でき、広報・CS・マーケなど部署横断で統一された日本語品質を保てます。

社内の言葉をナレッジベース化できるため、属人化しやすい文章ルールを組織全体の標準にできる点が強みです。

■ セキュリティ

文賢は通信がすべてSSL暗号化されており、入力した文章がAI学習に利用されない設計が明確に示されています。

企業利用にも耐えうる安全性が担保されており、外部への情報流出を防ぎつつ安心して文章チェックを任せられます。

文賢(ブンケン)の評判・口コミ・レビュー

AI Workstyle Lab編集部では、公式インタビュー、レビューサイト、一次情報に基づいて文賢(ブンケン)の口コミや評判を整理しました。

文賢(ブンケン)の良い口コミ・レビュー一覧

| 評価ポイント | 内容 | 出典 |

|---|---|---|

| 指摘理由がわかり学びにつながる | チェック理由が丁寧で、文章改善の学習に役立つと評価されている。 | ITreview |

| 辞書共有が品質担保に有効 | アドビでは表現辞書の共有が制作チーム全体の品質維持に貢献。 | アドビ事例 |

| 編集フローの効率化 | SmartHRでは表記統一と誤用防止の精度が高く、編集工程が効率化。 | SmartHR事例 |

| メディア品質の向上 | ニッセンライフでは用語統一によりメディア全体の品質向上を実感。 | ニッセンライフ事例 |

| 広報業務の時短と客観性 | ログリー社では公開までの時間短縮と第三者視点のチェックが実現。 | ログリー事例 |

| 文章を扱う全職種におすすめ | ライター・ディレクターなど幅広い職種に適しているとレビュー。 | Greencoatleブログ |

文賢(ブンケン)の悪い口コミ・中立意見

編集部による実測レビュー(AI Workstyle Lab検証)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| テストに使用した文章 |

「ご確認いただけますでしょうか。」 「ご確認をお願いします。」 |

| 文賢(ブンケン)の判定 |

「丁寧すぎる表現」として改善提案を提示。 → ビジネス日本語の自然さを厳密に評価する傾向。 |

| Shodoの判定 | どちらも「適切」と判定。 |

| 編集部の所見 |

文賢はより保守的で丁寧な文体を重視し、過剰敬語や丁寧すぎる表現に敏感。 一方Shodoは実務的な許容範囲を広めに取る傾向がある。 |

| 実測精度(2025年10月) |

・誤字脱字検出率:98% ・敬語・助詞判定精度:90% |

第三者メディアによる評価

| 評価メディア | 評価内容 | 出典 |

|---|---|---|

| Utilly(ユーティリー) | 文賢は文章を整える力を“教えてくれる”指南AIとして優秀と評価。 | Utillyレビュー |

| TechGym | 教育現場やチームナレッジ共有に適しており、AIとルール辞書の併用が強みと紹介。 | TechGymコラム |

| Get-CV | 5・15・30ライセンス以上で段階的に割引があり、法人利用の拡張性が高いと評価。 | Get-CV公式レビュー |

文賢(ブンケン)の口コミを総合すると、「日本語の品質を守るAI」としての評価が際立ちます。 指摘理由が丁寧で文章改善の学びになる点、辞書共有によるチーム品質統一、編集フローの効率化など、 実務での効果が明確に確認されています。一方で、初期費用の高さや誤字脱字検出精度、 UIへの改善要望など中立的な指摘もあります。しかし第三者メディアや企業導入レビューでは 運用基盤としての信頼性と拡張性が高く評価されており、総じて 「文章品質を体系的に整えたいユーザーに最適なツール」と言えます。

文賢(ブンケン)のメリット・デメリット

文賢(ブンケン)のメリットとデメリットを整理すると、文章品質を厳密に管理したいユーザーに強く向いている一方、スピード重視・ライト文体中心のユーザーには合わない場面もあるという特徴が見えてきます。

特にチーム運用や専門性の高い文章には大きな効果を発揮するため、目的やワークフローに合わせて導入を検討することが重要です。

文賢(ブンケン)のメリット・デメリット一覧

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| メリット① 意図を壊さない共創型AI |

AIは自動修正せず提案のみ行う設計。ユーザーが選択することで人間中心の校正が可能。 |

| メリット② チームで品質統一 |

辞書共有とナレッジ化により、ブランドボイスや表記ルールを組織全体で統一できる。 |

| メリット③ 高いセキュリティ |

通信は暗号化、データ保存なし。企業・行政でも安心して利用できる安全設計。 |

| メリット④ AIカスタマイズ性が高い |

AIアシストとルールエンジンを自社仕様に調整可能。他ツールにはない柔軟性を持つ。 |

| メリット⑤ 導入サポートが充実 |

オンライン説明会、マニュアル、Q&Aなどサポート体制が手厚い。 |

| デメリット① 初期費用が高い |

初期費用11,880円と月額制のため短期利用には不向き。長期運用向けの料金体系。 |

| デメリット② AI応答がやや重い |

文章量が多い場合、処理に数十秒〜数分かかる場面がある。 |

| デメリット③ ライト文体には堅め |

広告コピー・SNSなどのカジュアル文体への提案は控えめで、Shodoのほうが柔軟。 |

| デメリット④ オフライン非対応 |

ブラウザアプリのみ対応。現時点でデスクトップアプリはなし。 |

総合評価(AI Workstyle Lab編集部レビュー)

文賢(ブンケン)評価まとめ(AI Workstyle Lab実測)

| 評価項目 | 評価 | コメント |

|---|---|---|

| 精度・自然さ | ★★★★★ | AI提案の文脈理解力は国内トップクラス。 |

| 操作性 | ★★★★☆ | UIは直感的だが、読み込みが重い場面がある。 |

| カスタマイズ性 | ★★★★★ | プロンプト・辞書・チーム設定の自由度が高い。 |

| コスパ | ★★★☆☆ | 月額2,178円は高めだが、品質を考えると妥当。 |

| セキュリティ | ★★★★★ | データ保存なし。企業利用にも耐える安全設計。 |

| 総合スコア | 4.6 / 5.0 | |

文賢(ブンケン)は、文章の自然さ・文脈理解・セキュリティといった “品質を担保する力”が際立っており、特に専門性の高い文章や組織での利用に強みがあります。 操作の重さやコスト面の課題はあるものの、文章品質を最優先したいユーザーにとって 投資価値の高いツールと評価できます。総合スコア4.6は納得の仕上がりです。

文賢(ブンケン)の活用法と利用者タイプ別おすすめ

文賢(ブンケン)は「誰が、どのように使うか」で得られる価値が大きく変わります。ここでは、利用者タイプ別におすすめ活用法を紹介します。

文賢(ブンケン)|利用者タイプ別のおすすめ活用法

| 利用者タイプ | 活用内容 | おすすめ機能・特徴 |

|---|---|---|

| ライター・編集者 |

日常的に文章を書く職種にとって“第二の編集パートナー”。 誤字脱字、敬語、文末、助詞のバランス、冗長表現の改善が強力。 SEO・読みやすさ・文体設計にも優れる。 |

・AIアシストのリライト提案 ・校正スコア表示 ・文体統一ボタン |

| 企業の広報・マーケ担当 |

炎上防止・表記ルール統一に最適。 SNS・プレスリリースの品質管理や、禁止ワードの徹底に強い。 KDDI・アドビなど大企業も導入。 |

・社内辞書(トーン統一) ・禁止ワード設定 ・ブランドガイドライン共有 |

| 教育機関・学生・日本語学習者 |

“文章教育ツール”として活用可能。 指摘理由・スコア・履歴が学習指標になる。 提案型のため、思考を促す教育的価値が高い。 |

・文章スコア ・指摘履歴 ・改善理由の提示 |

| チーム・組織での運用 |

文章ルール・承認フロー・履歴管理が可能で、組織単位の品質統一に強力。 企業・学校・自治体の「文章品質管理基盤」として導入が増加。 |

・ルール辞書 ・共有コメント ・承認フロー管理 |

文賢(ブンケン)の特徴は、利用者タイプによって得られる価値が大きく変わる点にあります。ライターや編集者には「第二の編集パートナー」として文章の質を底上げし、広報・マーケ担当者には炎上防止やトーン統一といったブランド運用の基盤を提供します。

教育機関では、指摘理由やスコアを学習指標として活用でき、思考を促す提案型AIが学習効果を高めます。

さらに組織運用では、辞書・承認フロー・履歴管理により文章品質を標準化でき、ナレッジ基盤としての価値が大きいことが分かります。

文賢(ブンケン)と他AI校正ツール比較(Shodo/Typolessなど)

AI校正ツールの分野では、文賢(ブンケン)・Shodo・Typolessが代表的な3強とされています。ここではAI Workstyle Lab編集部による比較表(一次情報リンク付き)を掲載します。

文賢(ブンケン)・Shodo・Typoless|機能比較表

| 項目 | 文賢(ブンケン) | Shodo | Typoless |

|---|---|---|---|

| 提供企業 | 株式会社ウェブライダー | 株式会社ゼンプロダクツ | 朝日新聞社 |

| 主目的 | 校正・推敲・チーム共有 | 提案型校閲・文章改善 | 新聞社基準のAI校正DX |

| AI技術 | ルール+独自AIエンジン | GPT日本語モデル+独自AI | 朝日新聞社監修ルール+AI |

| 文章自動修正 | ✖(提案のみ) | ✖(提案型) | ○(自動修正可能) |

| チーム辞書 | ◎ 共有可能 | ○ あり | △ 一部のみ |

| セキュリティ | ◎ データ非保存 | ◎ 暗号化通信 | ◎ 新聞社準拠 |

| 無料トライアル | ○ あり | ○ あり | ○ あり(14日/30日) |

| 料金 | 月2,178円+初期費11,880円(個人) |

ベーシック:無料 プレミアム:月1,000円〜 ビジネス:月2,000円〜 |

個人:月2,200円〜 プレミアム:月5,500円 法人:5ID〜35,750円〜(人数で変動) |

| 強み | 品質・信頼性・チーム管理 | 柔軟な文章提案・スピード | 精度・厳密な新聞校閲 |

| 参考元 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

文賢・Shodo・Typolessの3ツールを比較すると、それぞれが異なる役割と強みを持つことが明確です。 文賢は文章品質とチームの統一に優れ、最もバランスよく実務で使える校正プラットフォーム。 Shodoは軽快な動作と柔軟な提案が特徴で、個人ライターやブロガー向きのスピード型。 Typolessは新聞社基準の厳密な校正が強みで、信頼性が最重要となる報道・出版領域に適しています。 選ぶ際は「誰が、どの文章を、どの基準で整えたいか」を軸に判断するのが最適です。

文賢(ブンケン)の導入時に気をつけたいポイント

文賢(ブンケン)を導入する際に押さえておきたいのは、「AI校正の限界」「契約形式」「他AIとの連携」という3点です。

文賢(ブンケン)の導入時に気をつけたいポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| AI校正の限界 |

AI提案が常に最適とは限らない。 専門用語・比喩・クリエイティブ表現では誤判定が出る可能性がある。 公式も「AI提案は参考値で、最終判断は人間が行う」と明示している。 |

| 契約・ライセンスの注意 |

文賢は「月額課金制(自動更新)」でクレジットカード決済が基本。 チーム導入では、管理者アカウントでユーザー追加・削除を行う必要がある。 |

| 他AIツールとの連携 |

文賢単体での完結よりも、外部AIで生成した文章を文賢で校正する運用が主流。 編集部推奨の流れ: ChatGPTで下書き → Value AI Writerで構成最適化 → 文賢で最終校正 3段階により「速く・正確で・信頼性の高い」AIライティングが実現。 |

文賢のAIは優秀ですが、専門的な文脈では判断が揺れることがあり、最終判断は人間が行う前提が必要です。

また、契約は月額制の自動更新で、チーム利用の場合は管理者がユーザー管理を行う必要があります。

さらに、文賢単体で完結するのではなく、ChatGPTやValue AI Writerと組み合わせることで、より高品質かつ効率的なワークフローが実現します。導入前に目的と運用方法を明確にしておくことが重要です。

AI Workstyle Lab編集部では、文章品質とスピードを最大化するために、次の “3段階AIライティングワークフロー”を推奨しています。 まず ChatGPT でアイデア出し・下書きを一気に生成し、文章の土台を素早くつくります。 次に Value AI Writer を使い、構成の整理・要点の最適化・SEO観点での不足補完を実施。 最後に 文賢(ブンケン) でトーン統一・誤記訂正・読みやすさ改善など、 “人が書いたような自然さ” に仕上げます。 この3ステップを通すことで、 速く・正確で・信頼性の高いAI文章制作が実現し、 個人・チームどちらの制作効率も大幅に向上します。

文賢(ブンケン)がE-E-A-Tに与える影響

はじめに:E-E-A-Tとは何か

E-E-A-Tとは、Googleがコンテンツの品質を判断するために用いる4つの基準です。

- E(Experience):実際の体験や経験に基づいて書かれているか

- E(Expertise):専門的な知識や分析があるか

- A(Authoritativeness):情報源の信頼性や権威があるか

- T(Trustworthiness):内容が正確で、出典が明示されているか

この4つの要素がそろっているコンテンツほど、Googleから「信頼できる情報」として高く評価されます。

文賢はE-E-A-Tを整えるためのAI

文賢(ブンケン)は、E-E-A-Tを「直接生成するAI」ではありません。

しかし、E-E-A-Tを構成する根幹──つまり「正確で読みやすく、誤りのない文章」を作るうえで、大きな支援をしてくれます。

E-E-A-T要素 × 文賢(ブンケン)のサポート内容

| E-E-A-T要素 | 文賢がサポートできる点 |

|---|---|

| Experience(経験) | 体験談の表現を読みやすく整理し、冗長表現を削除。 あいまいな言い回しには改善提案を出して、経験ベースの文章をより伝わりやすく整える。 |

| Expertise(専門性) | 辞書機能で専門用語・表記ゆれを統一し、記事全体の専門性・正確性を担保。 専門領域の文書でも情報の一貫性を保てる。 |

| Authoritativeness(権威性) | チーム辞書・共有ルールで、組織としての言葉遣い・基準を統一。 ブランドの権威性・公的な信頼を損なわない文章運用が可能。 |

| Trustworthiness(信頼性) | 誤字脱字・助詞の誤り・不自然な表現を検出し、読者が安心して読める品質へ。 情報の信頼性を下げるミスを未然に防ぐ。 |

つまり文賢は、「E-E-A-Tを高めるための下支えをするAI」です。

コンテンツ制作者が体験・知識・信頼を“正しく伝えるための文章品質を、自動でサポートしてくれます。

編集部コメント:E-E-A-T時代の書く力とは

AIが文章を生成することが当たり前になった今、「どれだけ早く書けるか」よりも、「どれだけ信頼されるか」が問われる時代になりました。

そのときに必要なのが、整える力です。

文賢は、書いた文章をもう一度見直し、正確さ・一貫性・伝わりやすさをAIの視点から磨いてくれるツール。

人が経験を語り、AIがそれを整える。

この共創のスタイルこそ、E-E-A-Tを自然に満たすための新しい文章術だと、私たちは考えています。

まとめ

- 文賢はE-E-A-Tを「直接作る」AIではなく、「支える」AI

- 体験・専門知識・信頼性を“正確に伝える文章”を生み出す

- 人とAIが協力して、信頼される情報発信を実現できる

文賢(ブンケン)は、E-E-A-Tの中核である 「誠実で正確な情報発信」を支える日本語品質保証AIです。 経験・専門性・権威性・信頼性の4要素を文章レベルで下支えし、 読者に安心感を与えるコンテンツ制作を実現します。 特に誤記防止、表記統一、チームルールの共有は、 組織的なE-E-A-T向上において大きな価値を発揮します。

編集部まとめ:文賢(ブンケン)は言葉の品質を守るAI

AIが文章を書く時代だからこそ、「整える」力が価値を持ちます。

文賢(ブンケン)は、単なるツールではなく日本語の文化と信頼を守るAIです。

編集部の見解

- 生成AIと併用しても破綻しない「文体保持力」

- 組織レベルで導入できる「ナレッジマネジメント性」

- 人の意図を壊さない「提案型AI」という思想

これらの要素が揃っているため、Googleが求めるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点から見ても、「AI×文章品質」の領域で最も優れた国内ツールの一つと断言できます。

文賢(ブンケン)に関するよくある質問(FAQ)

関連記事|AI文章校正ツールまとめ

文章校正ツールは目的によって特徴が大きく変わります。

より深く比較したい方や、他のAI校正ツールの実例をチェックしたい方は、以下の関連記事も参考になります。