この記事でわかること

- AI(生成AI)を 仕事で活用するための正しいステップ

- ChatGPT/Claude/Perplexity などの 業務別の使い分け

- メール/資料作成/議事録/企画/情報収集など明日から仕事で使える実務プロンプト

- チーム導入で成果が最大化する「共通プロンプト」と運用

- AIを補助脳として使う思考法

- AIを仕事で活用するための実務ガイド

- はじめに|AIを「学ぶ」から「仕事で使う」へ

- AIを仕事で使うべき理由

- AIを仕事で使うための基本ステップ

- AI×業務効率化|5つの主な活用領域

- 生成AI|仕事の目的別使い分け表

- AIをチームで使う方法|成果が最大化する「組織導入」の考え方

- AIを自分の仕事道具に変える思考法

- 明日からできるAI活用ルーティン|1日の生産性を劇的に変える使い方

- 朝:思考整理・優先順位づけ(10分)

- 午前:資料作成・要約・調査(集中タイム)

- ランチ前:メールやチャット返信をAI下書きに

- 午後:会議・議事録・ToDo抽出(AIによる効率化の本番)

- 夕方:タスク進捗レビュー・ブレスト

- 夜:振り返り・学習アップデート(5分)

- まとめ|AIスキルは「仕事で使ってこそ価値になる」

- AIを仕事で活用する方法に関するよくある質問

- 参考文献

はじめに|AIを「学ぶ」から「仕事で使う」へ

2023〜2025年の生成AIの進化により、ChatGPTやClaudeは「実務で使う前提」のツールになりました。

しかし多くの人が、「学んだけれど、実務に落とし込めない」という壁に直面しています。

- ChatGPTを少し触っただけ

- 会議録や文章作成でうまく結果が出ない

- 業務プロセスのどこにAIを入れるべきかわからない

- チーム全体で導入する仕組みが作れない

これは能力の問題ではなく、AI活用の設計フレームがないだけです。

この記事では、AI Workstyle Labがこれまで企業コンサルティングや実務検証で得てきた知見をもとに、「生成AIを業務に組み込むための実践ガイド」を体系的にまとめました。

AIを仕事で使うべき理由

AIはすでに「仕事の標準ツール」になっている

経済産業省は、AIを業務に活用することが「企業競争力・生産性向上に直結する」 と繰り返し強調しています。

また、生成AIを含むデジタル技術がビジネスモデル変革を促すという調査報告では、

「生成AIの導入により、製造業の設計・生産・営業各プロセスにおいて非連続的な高度化が可能」

といった指摘が示されています。

PA(情報処理推進機構)も以下のように発表しています。

「生成AIを活用できる人材の不足が企業競争力に直結する」

出典:IPA「IT人材白書」

つまり、生成AIを実務に入れられるかどうかは、「個人の価値」と「企業の競争力」を左右する時代に来ています。

AI活用ができない企業・個人に起きている課題

- 情報整理に時間を使いすぎて本質業務に集中できない

- 資料作成や要約に多くの工数がかかる

- 議事録/会議記録が追いつかない

- 企画や提案の質にばらつきがある

- 情報収集が人力に依存している

これはすべて AIで補完可能な領域 です。

AI導入が進まない理由は「実務化ギャップ」

多くの人は、

- AIの仕組みは知っている

- 使ったこともある

しかし、仕事の文脈で使える状態にはなっていない。

これが「実務化ギャップ」です。

本記事ではこのギャップを埋め、「AIを仕事で動かせる人」になる方法 を整理します。

AIを仕事で使うための基本ステップ

AIを仕事にとり入れる前に、必ず次の「3つの前提」を整えることが重要です。

前提①:目的を具体的に定義する

NG例)

- 資料を作りたい

- メールを作りたい

- 議事録をまとめたい

OK例)

- 誰に何を伝える資料なのか

- 説得したい相手の属性は?

- 結論の強度はどれくらい必要か?

AIは「曖昧な目的」を苦手とします。

目的が具体的であるほど、出力の精度は上がります。

前提②:成果の基準を決める

- スピード優先

- 情報の正確性優先

- 文章の読みやすさ

- 発想(アイデア)重視

この基準が明確でないと、AIの指示が弱く、品質にブレが出ます。

前提③:人の判断を残す場所を決める

AIは万能ではありません。

特に以下は必ず人間の判断が必要です。

- 最終結論

- 機密性の高い判断

- 誤情報チェック

- 企業独自の文体・表現

AIは代行者ではなく、思考の補助脳 として使うのが正解です。

AI×業務効率化|5つの主な活用領域

ここからは、最も実務インパクトが大きい仕事の5大業務領域を実例を交えて解説します。

① 文章作成・編集(メール/報告書/資料)

文章作成・編集に最適なAI例

ChatGPT、Claude

実務プロンプト例

「以下の文章を顧客向けの丁寧なビジネスメールとして、300字で再構成してください。目的は◯◯です。」

口調・相手・目的を指定すると精度が跳ね上がります。

活用例

- メールのテンプレ化

- 報告書のドラフト生成

- 論理構成の整理

- プレスリリースの初稿作成

② 情報収集・要約(調査・ニュース・資料整理)

情報収集・要約に最適なAI

Perplexity、ChatGPT(ブラウズ機能)

活用例

- 複数サイトの要点抽出

- ニュースの自動要約

- 競合リサーチ

- PDF資料の構造化

自動化例(Zapier)

「毎朝8時に最新AIニュースを調べ → ChatGPTで要約 → Slackに送信」

③ 企画・アイデア出し(ブレスト・構成案)

企画・アイデア出しに最適なAI

Claude、ChatGPT

実例

- 新規サービス案のプロトタイピング

- SNS企画案

- LP構成案

- 営業資料のストーリー案

Claudeは「大量案 → 統合提案」の精度が高く、

企画の初速が大幅に上がります。

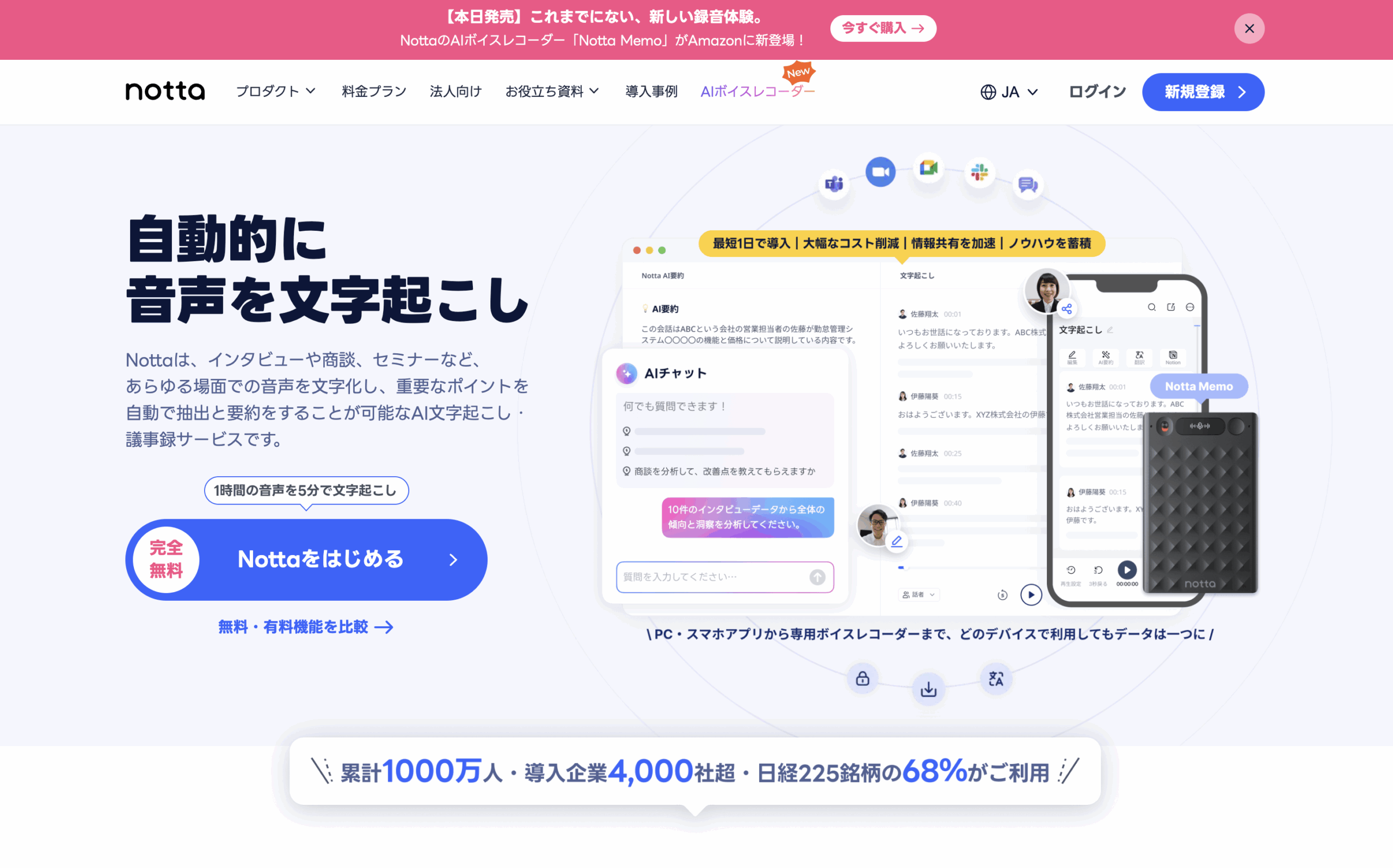

④ 会議・議事録(文字起こし・要点整理)

会議・議事録に最適なAI

Whisper、Notion AI、ChatGPT

ワークフロー例

- Zoom録音

- Whisperで文字起こし

- ChatGPT:「この議事録を要約し、ToDoを抽出して」

- Notionに保存

1時間の会議が、3分で整理できます。

会議・議事録に最適なAIに関する関連記事

⑤ 思考整理・戦略設計

思考整理・戦略設計に最適なAI

ChatGPT/Claude

ChatGPTは論点整理・構造化が得意で、Claudeは長文読解と文脈を踏まえた論理の補強が強みです。

活用例

- 要点の3つまとめ

- SWOT分析

- 仮説の強化

- ドキュメント構造化

- 論点の抜け漏れチェック

- 戦略案の比較・再構成

プロンプト例

「以下の文章から 重要な3点を抽出し、初心者向けにわかりやすく再構成してください。また、抜け漏れがあれば指摘してください。」

AIは思考の「外在化」に最も適したツールです。

頭の中の整理・仮説の補強・構造化は、ChatGPTやClaudeをもう1つの脳として扱うことで圧倒的に速くなります。

生成AI|仕事の目的別使い分け表

生成AIを仕事で活用するには、「どのAIをどう使い分けるか」が重要です。文章作成、調査、企画、議事録、思考整理まで、業務目的に応じて最適なAIを選ぶことで、ChatGPTの効果も最大化し、AI活用の生産性が飛躍的に向上します。

| 用途 | 最適AI | 特徴 | 実務での使いどころ(説明) | 公式リンク |

|---|---|---|---|---|

| 文章作成/編集 | ChatGPT | 多用途でトーン調整が強い | メール、報告書、企画書、説明資料の初稿づくりに最適。トーン指定(丁寧・カジュアル)や構成づくりが得意。 | https://openai.com |

| 要約・調査(リサーチ) | Perplexity AI | 情報ソースの明示が強み | Google検索の代わりとして、調査の初動を高速化。記事・資料・Webページの要点を出典つきで即座に収集。 | https://www.perplexity.ai |

| 企画/構成案/要件整理 | Claude | 長文理解力が高い | 企画案のブラッシュアップ、構成案の統合、長文の読み込みによる文脈理解が必要な思考系の作業に強い。 | https://www.anthropic.com |

| 会議の議事録・文字起こし | Whisper(OpenAI) | 音声→テキスト変換が高精度 | Zoom録音/音声メモから議事録へ。長時間会議でも高精度で起こせるため、議事録の作成時間が大幅削減。 | https://openai.com/research/whisper |

| メモ整理・AI議事録管理 | Notion AI | 議事録の自動整理に強い | 会議メモの整理、タスク抽出、プロジェクトごとの記録管理など、情報整理に最適。ナレッジ化に強み。 | https://www.notion.so |

| 思考整理・戦略設計 | ChatGPT/Claude | 構造化・論点整理が得意 | 論点整理、要点抽出、仮説強化、戦略の骨子作成に強い。ChatGPTは構造化が得意、Claudeは長文戦略案の統合が得意。 | ChatGPT:https://openai.com / Claude:https://www.anthropic.com |

AIをチームで使う方法|成果が最大化する「組織導入」の考え方

AIをチーム全体で活用するためには、「個々が好きなようにAIを触る」状態から脱却し、共通ルール・共通テンプレ・共通言語を揃える ことが非常に重要です。

個人でAIを使う場合と異なり、組織でのAI活用は①品質の統一、②情報共有、③再現性の確保 が欠かせません。

この3つが揃うことで、チーム全体のアウトプット精度が一気に底上げされます。

以下では、AI Workstyle Labが企業支援の中で効果が高かった「チームAI活用の3つの基本原則」を紹介します。

原則①:共通プロンプトを整える(テンプレ化)

AI活用の差は「プロンプトの差」です。

同じ文章でも、指示の書き方によって仕上がりは大きく変わります。

チームで成果物の品質を揃えるには、まず 共通プロンプトのテンプレート化 が必須。

プロンプト共通テンプレ(チーム使用例)

- 目的:誰に、何を伝えるための文章か

- 前提条件:読み手、背景、制約

- 出力形式:箇条書き/表形式/要点3つ

- トーン:丁寧・フラット・カジュアル

- チェック項目:誤字脱字/一貫性/過度な推測禁止

これらを統一することで、「人によってAIの出力精度が違う」という問題がなくなり、誰でも一定以上の品質でAIを使える状態 が整います。

原則②:AI前提のレビュー運用に切り替える

チームでAIを使うとき重要なのが、レビュー(確認)のプロセスをAI前提に最適化すること です。

従来のレビュー

- 人が書いた文章を、人がゼロからレビュー

→ 時間がかかる/属人化しやすい

AI前提のレビュー

- AIが初稿を作成

- 人が内容の正確性・表現のニュアンスをチェック

→ 時間短縮/品質安定/再現性が高い

特に重要なのは、AIが生成した部分をドキュメント内で明示するルール を作ること。

例

- AIが作成 → 黄色マーカー

- 人が修正 → 青マーカー

こうすることで、どこをAIが担当し、どこを人間が判断したのか が一目でわかり、レビュー品質が飛躍的に向上します。

原則③:成功よりも「失敗プロンプト」を共有する

多くの企業では、「上手く使えた例」ばかりを共有しがちですが、実はチームの成長につながるのは 失敗したプロンプト の共有 です。

- どんな指示が誤解に繋がったのか

- どう改善したら良い結果が出たのか

- AIが特定の用語・表現を誤認したケース

こうした失敗事例は、チーム全体の学習速度を大幅に高めます。

ある意味、プロンプト学習は「バグ共有」に近い性質があり、失敗→原因→改良 → 成果 の流れが高速化すると、チームのAIスキルは一気に加速します。

AIチーム導入ロードマップ

| フェーズ | 目的 | 主要アクション | 成果指標(KPI) | 失敗回避ポイント |

|---|---|---|---|---|

| ① 準備(Pre-導入) | 目的と課題を明確にする | ・業務プロセスを棚卸し ・AI導入の目的を定義(時短/品質/標準化など) ・AIで代替可能な業務を選定 | ・対象業務が明確 ・目的とKPIを設定済み | 目的設定が曖昧なままツールを使い始めない |

| ② 試験導入(Pilot) | 小規模で検証 | ・PoC対象チームを選定 ・ChatGPT / Claude などのツール選定 ・共通プロンプトを作成し試用 ・成功/失敗のログを収集 | ・1〜3業務で成果検証 ・精度/負荷/工数削減率が測定できる | いきなり全社展開しない(失敗しやすい) |

| ③ 標準化(Standard) | ルール・テンプレ化 | ・プロンプトテンプレ整備 ・レビュー運用のルール化 ・AI使用禁止領域の設定 ・議事録/資料作成フローを統一 | ・共通プロンプト運用率 ・レビュー再現性の向上 | AIの出力に依存しすぎ を防ぐ仕組みを作る |

| ④ 運用(Operation) | チーム全体へ展開 | ・全メンバーへ研修 ・Notion等でナレッジ共有 ・改善プロンプトの蓄積 ・担当者をAIリーダーに任命 | ・AI利用率70%以上 ・業務時間の削減 ・アウトプット品質の均一化 | 属人化しないよう、改善共有の場を作る |

| ⑤ 高度化(Optimization) | 組織AI戦略へ | ・自動化(Zapier等)導入 ・API活用で社内ツール連携 ・部署横断でプロンプト共有 ・AIのROIを算出 | ・ROIの可視化 ・自動化範囲の拡大 ・全社の生産性向上 | 自動化しすぎて情報統制が崩れないようにする |

まとめ|チームでAIを使う最大のポイント

AIをチームで活用できる組織の特徴は次の3つです。

- 共通プロンプトが整っている

- AI前提のレビュー運用になっている

- 失敗事例が共有される文化がある

この3つが揃うと、チーム全員が「同じ方向に向かってAIを使いこなせる状態」 になり、アウトプットのスピード・品質・再現性が劇的に向上します。

チームでAIを使うメリット/デメリット

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット①:業務スピードの統一 | 個人差が出やすい資料作成・議事録・要約などをAIで標準化し、チーム全体のアウトプット速度が均一化する。 |

| メリット②:成果物の品質が安定する | 共通プロンプトやレビュー運用で、文章・企画のクオリティが一定以上に保たれる。 |

| メリット③:属人化の解消 | 「特定の人しかできない仕事」から脱却。誰でも一定のレベルで作業できる再現性が生まれる。 |

| メリット④:ナレッジ共有が加速する | プロンプト改善・成功事例・失敗事例が蓄積され、組織の学習速度が飛躍的に上がる。 |

| メリット⑤:新人オンボーディングが容易になる | プロンプトとAI運用ルールがあれば、新人でも短期間で高い成果を出しやすい。 |

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| デメリット①:個人の“思考停止”リスク | AIの提案をそのまま採用し、思考力・判断力が弱まる可能性がある。特に若手は要注意。 |

| デメリット②:判断の基準がバラつく | チームで運用ルールを作らないと、AIの出力の採否基準が人によって違い、かえって混乱を招く。 |

| デメリット③:データ管理や機密性のリスク | 外部AIの利用時、入力情報の扱いに注意が必要。利用ポリシーを作らないと情報漏洩リスクが高まる。 |

| デメリット④:AI依存によるスキル低下 | 文章力や企画力をAI任せにしてしまい、人間の基礎スキルが育たない危険性もある。 |

チームでAIを活用する際の注意点

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| ① AIが生成した内容をそのまま信じない | AIの情報は最も確からしい推論であり、誤情報が混じる可能性がある。必ず人間が検証すること。 |

| ② 機密情報・個人情報を扱う時は社内ポリシーを確認 | ChatGPT等の外部モデルは、入力内容を慎重に扱う必要あり。Team/Enterprise版の利用を検討。 |

| ③ 成果物の最終判断は必ず人間が行う | AIはデータの再構成は得意だが、意図・倫理・文脈判断は不得意。最終責任は人間にある。 |

| ④ プロンプトの統一が最重要 | 共通プロンプトがないと出力品質がバラバラになり、AI導入のメリットが消える。 |

| ⑤ 失敗事例も共有する文化を作る | うまく動かなかったプロンプト、誤解した例を共有することで、チーム全体の精度が短期間で改善する。 |

| ⑥ AI活用の役割分担を決める | 例:初稿=AI/構成=AI/最終校正=人間。役割が曖昧なまま使うと逆に仕事が増える。 |

AIを自分の仕事道具に変える思考法

AIに思考パターンを覚えさせる

ChatGPTの「カスタム指示」を活用し、

- 自分の職種

- 文体

- 判断基準

を覚えさせると、出力が一気に実務寄りになります。

AIは代行者ではなく補助脳

AIの役割

- 要点整理

- 構造化

- 初稿生成

- 情報収集

人間の役割

- 最終判断

- 企画の核心

- 文脈の解釈

- 意思決定

この分担が最強です。

AIで時間を減らし、価値を生む時間を増やす

AI活用の目的は時短ではありません。

空いた時間で

- 企画

- 発想

- 改善

- 顧客価値の創造

に集中できることこそがAIを仕事で活用する際の本質です。

明日からできるAI活用ルーティン|1日の生産性を劇的に変える使い方

AIを「時間の流れ」に組み込むことで、毎日の業務の質・スピード・再現性 が大きく向上します。

ポイントは、AIを使う日を作るのではなく、常にAIが隣にいる状態を習慣化すること。

以下では、AI Workstyle Lab編集部が実際に行っている1日の流れに沿ったAI活用ルーティン を紹介します。

朝:思考整理・優先順位づけ(10分)

朝の頭がクリアな時間帯に、AIを使って 「今日やるべきことの整理」 を行うと、その日のパフォーマンスが見違えるほど変わります。

朝のAI活用例

- 今日やるべきタスクの棚卸し

- 優先順位(重要/緊急)を仕分け

- 1日の「目的」を明確化

- メール返信の下書き生成

● プロンプト例

「以下のタスクを重要度・緊急度で分類し、今日やるべき優先順位を整理してください。」

朝5〜10分のこの作業で、マルチタスクの迷いが消え、迷いコストがゼロ になります。

午前:資料作成・要約・調査(集中タイム)

午前中は認知能力が高い時間帯。

ここでは AIを共同編集者として使うのが最適 です。

午前の活用例

- クライアント資料の構成案

- 長文PDFの要点抽出

- 会議資料のスライド構造化

- 競合調査(一次情報のまとめ)

プロンプト例

「このPDFの要点を3つに整理し、ビジネス用途向けに簡潔にまとめてください。」

Claudeを併用すると、長文理解・企画統合がスムーズ に進みます。

ランチ前:メールやチャット返信をAI下書きに

ランチ前の微妙に集中が切れる時間帯におすすめなのが、メール・チャットの大量処理。

AIに「草案」を作ってもらえば、自分は確認・修正するだけ。

ランチ前のAI活用例

- Slack/Teamsの返信テンプレ生成

- 顧客対応メールの下書き

- 提案の言い回し調整

- 依頼文・確認文の作成

AIは「文章をゼロから作る」のが最も得意なので、この段階で時間投資を最小化できます。

午後:会議・議事録・ToDo抽出(AIによる効率化の本番)

午後は会議が最も多い時間帯。

AIを「会議アシスタント」として組み込むと劇的に変わります。

午後の活用例

- Zoom録音の文字起こし(Whisper)

- Meeting録の要約

- 決定事項・ToDo抽出

- 会議メモの整理

3分でできる会議ワークフロー

- 録音データ → Whisperで文字起こし

- ChatGPT:

「この議事録を要約し、ToDoを箇条書きにしてください。」

- Notionに自動登録

1時間の会議でも、後処理は3分で終わります。

夕方:タスク進捗レビュー・ブレスト

午後〜夕方は疲れが出てくるため、AIに「思考の補助」をさせるのが最適です。

夕方のAI活用例

- アイデアの広げ方

- 提案内容の改善案出し

- タスクの抜け漏れチェック

- 文章の書き直し(トーン調整)

プロンプト例

「この企画案をブラッシュアップし、改善ポイントを5つ提案してください。」

これにより、自分では気づけない視点や論点 が得られます。

夜:振り返り・学習アップデート(5分)

1日の振り返りは、AIを使うと短時間で深い気づきが得られます。

夜のAI活用例

- “今日できたこと” の棚卸し

- 改善案の抽出

- 明日の準備

- 次のプロンプト改善

プロンプト例

「今日行った業務内容から、良かった点・改善点・明日すべきことを整理してください。」

夜5分の振り返り習慣は、AI活用の精度を最速で高める「内省ループ」 になります。

1日のAI活用ルーティンまとめ

| 時間帯 | AIの使い方 | 目的 |

|---|---|---|

| 朝 | タスク整理・優先順位決め | 思考のクリア化 |

| 午前 | 資料作成・要約・調査 | 集中作業の効率化 |

| 昼前 | メール・チャット下書き | 小タスクの高速処理 |

| 午後 | 会議メモ・議事録整理 | 情報整理の自動化 |

| 夕方 | 企画改善・ブレスト | 思考補助・抜け漏れ防止 |

| 夜 | 振り返り・改善点の発見 | 習慣化・AIスキル向上 |

まとめ:AIは毎日の流れに組み込むことで真価を発揮する

AIは「特別な時だけ使う便利ツール」ではありません。

朝・昼・夜のルーティンに自然に組み込むことで、

- 迷いが消える

- 議事録が即終わる

- 文章が速くなる

- 情報整理が自動化される

- 思考の質が上がる

という 生産性の土台が再設計 されます。

明日から、ぜひ1つだけでも試してみてください。

日常が確実に変わり始めます。

まとめ|AIスキルは「仕事で使ってこそ価値になる」

AIスキルは知識ではなく、「仕事の中に組み込む習慣」 です。

どれだけAIの仕組みを理解していても、どれだけ多くのツールを触っても、実際の業務で活かせなければ価値は生まれません。

本記事で解説したように、AIは

- 文章作成

- 調査・要約

- 会議記録

- 企画・構成

- 思考整理

- チーム運用

といった日常業務のすべてに接続できる、仕事の標準ツールへと進化しました。

重要なのは、AIを「特別な時に使う便利ツール」ではなく、仕事のプロセスに自然に組み込む前提技術として扱うこと。

そのためには、

- 小さなタスクをAIに任せる

- 共通プロンプトを整える

- 1日のルーティンにAIを入れる

- 失敗と改善を積み重ねる

という 小さな実践の繰り返し が最も効果的です。

今日の業務のうち、たった1つで構いません。

メールの下書きでも、PDFの要約でも、議事録の整理でもいい。

まずはAIに任せてみてください。

その一歩が、あなたの仕事の基準を確実に変え、「AIと共に仕事を進める新しい働き方」 の始まりになります。

AIを活用できる人は、ただ効率が良い人ではなく、未来の仕事をつくる側の人 です。

明日から、あなたのAIスキルは実務レベルへと進化していきます。

ラビットチャレンジ|45万円のAI講座を月額3,000円で学べる

E資格(JDLA認定)対応のAI講座を、月額3,000円でオンライン受講。

G検定合格者やAIエンジニア志望者にも人気の実践型プログラム。

AIを仕事で活用する方法に関するよくある質問

Q1. AIを仕事で使うとき、まず何から始めればいいですか

最初の一歩は「小さな業務をひとつAIに任せること」です。

メールの下書き、PDFの要約、議事録整理など1〜3分でAIに任せられる作業 が最も効果的です。

大きなタスクから始める必要はありません。

Q2. ChatGPT と Claude と Perplexity、どれを使えばいいの?

用途によって最適なAIが異なります。

- 文章作成・文面調整 → ChatGPT

- 企画・構成・長文理解 → Claude

- 調査・リサーチ → Perplexity

- 会議文字起こし → Whisper

この記事内の「使い分け表」も参照してください。

Q3. AIの出力はそのまま使ってもいいの?

A結論:必ず人が最終チェックを行うべきです。

AIの出力はもっともらしい推測であるため、誤情報や文脈のズレが混ざる可能性があります。

本記事でも解説した通り、AIは「初稿生成」、人間は「最終判断」が基本です。

Q4. セキュリティや情報漏えいが心配です。どうすればいいですか?

チームで「AI利用ポリシー」を決めておくことが必須です。

- 機密情報は外部AIに入力しない

- Team/Enterprise版の利用を検討

- AIが生成した箇所を明示

といった運用ルールを事前に整えると安全です。

Q5. AIを使っていると、自分のスキルが落ちないか不安です。

A. AIは代行ツールではなく補助脳として使うのが最適です。

AIに初稿を任せ、人間が構成・判断・企画の核心部分を担当すると、むしろ思考力は強化されます。

Q6. チームでAIを使うときの最大のポイントは?

「共通プロンプト」と「AI前提のレビュー運用」です。

個人ではなくチームで使う場合、プロンプトとルールを統一しないと出力品質がバラバラになりやすく、導入効果が出にくいです。

Q7. AIを仕事に取り入れると、どれくらい効率化できますか?

業務によっては 50〜90%”の時間削減が可能です。

特に効果が高い領域は

- 調査・要約

- 会議メモ

- 文章初稿

- 構成案作成

です。

IPAの調査でも、AI活用による生産性向上は主要テーマとして扱われています。

Q8. 明日から実践したい場合、どのルーティンが一番おすすめ?

朝の「タスク整理」と、午後の「議事録自動化」です。

この2つは効果が出やすく、1日の負荷と判断量が大幅に減ります。

本記事の「AI活用ルーティン」章も参考にしてください。

参考文献

経済産業省(2024)

『生成AIがビジネスモデルに与える影響とDXの加速』

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_jinzai/pdf/022_02_00.pdf

IPA 独立行政法人情報処理推進機構(2024a)

『DX動向 2024』

https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/eid2eo0000002cs5-att/dx-trend-2024.pdf

IPA 独立行政法人情報処理推進機構(2024b)

『デジタル時代のスキル変革に関する調査(2024年度)報告書』

https://www.ipa.go.jp/jinzai/chousa/tbl5kb000000a7iv-att/skill-henkaku2024-zentai.pdf

OpenAI(2024)

ChatGPT 公式サイト

https://openai.com

OpenAI(2022)

Whisper:音声認識モデル

https://openai.com/research/whisper

Anthropic(2024)

Claude 公式サイト

https://www.anthropic.com

Perplexity(2024)

Perplexity AI 公式サイト

https://www.perplexity.ai

Notion Labs(2024)

Notion公式サイト(Notion AI)

https://www.notion.so