生成AIの基礎から活用方法までを、短時間で全体像をつかみたい方へ。

本記事では、生成AIの意味や仕組みを起点に、ChatGPT・Geminiなど主要モデルの特徴を初心者にもわかる言葉で整理します。さらに、ビジネス・教育・クリエイティブ分野での具体的な活用例、導入時に押さえておきたいリスクや注意点、そしてこれから求められるAIスキルの考え方までを体系的に解説。

「生成AIとは何か」を理解するだけで終わらず、仕事や学びにどう活かすかの判断軸まで身につく入門ガイドです。

生成AIは文章・画像・音声・動画をつくるだけの“便利ツール”ではなく、私たちの思考を広げ、仕事や学びの質を底上げする新しいインフラです。 記事で紹介した通り、企業導入事例でも「AIが叩き台をつくり、人が仕上げる」という協働モデルが主流になりつつあります。

- 生成AIの本質は「創造支援」──思考の壁を突破し、発想を広げてくれる

- ビジネス・教育・クリエイティブなど、あらゆる領域で即戦力になる

- 正しく使うためには、リスク理解・出典確認・機密情報の扱いが必須

- 未来は“AIと共に働くスキル”が標準装備になる

AI Workstyle Lab編集部が伝えたいのは、生成AIは人の知的活動を代替するのではなく、拡張する存在であるということ。 今日学んだ基礎をベースに、AIを“第二の頭脳”として活用し、あなた自身の仕事・創造・学びをアップデートしていきましょう。

- 生成AIとは何かをわかりやすく理解できる

- 生成AIの仕組みと技術的な基礎が学べる

- ChatGPTやGeminiなど代表的モデルの特徴がわかる

- 生成AIの実用例(ビジネス/教育/クリエイティブ)を知る

- リスクと注意点、これからの展望をつかむ

- 生成AIとは?意味と定義をわかりやすく解説

- 生成AIとは何ができる?具体例を15秒で把握

- 無料で使える生成AIツール5選(2025年版)

- 企業導入のリアル(成功3/失敗2)

- 生成AIの仕組み:どのように動いているのか

- 生成AIと従来AIの違い

- 生成AIの代表モデルと特徴

- 生成AIの活用分野と実例

- 生成AI導入の現場の声:導入で変わったこと・変わらなかったこと

- 生成AI活用のメリットと課題

- 生成AIを安全に使うためのポイント

- 生成AIの未来展望:人とAIの協働時代へ

- 生成AIとは?AI Workstyle Lab編集部より

- 生成AIに関するよくある質問(FAQ)

- 関連記事|生成AIを深く理解するためのコンテンツ

- 出典・参考元一覧

- プロンプトは「質問」ではなく「思考の構造」だ。

生成AIとは?意味と定義をわかりやすく解説

生成AIとは 簡単に

生成AI(Generative AI)とは、人の指示に応じて文章・画像・音声などを自動で作り出す人工知能です。たとえば、会議の議事録を要約したり、デザインの草案画像を生成したりと、創造的な作業を支援するのが特徴です。

生成AIの意味と定義

生成AI(Generative AI)とは、「人工知能(AI)」の一種で、人間が与えた指示やデータをもとに、新しいコンテンツ(文章・画像・音声・動画など)を自動生成するAI のことです。

たとえば、ChatGPTに「会議の議事録を要約して」と指示すれば数秒で要約文を作り、画像生成AIに「夜景の東京タワーをアニメ風に」と伝えれば、その通りの画像を描きます。

経済産業省の公式資料では、生成AIを「文章、画像、プログラムコードなどのコンテンツを自動的に生成するAI」と定義しています。

また内閣府のAI戦略でも「生成AIは、自然言語などを理解・生成し、人の知的活動を支援するシステム」と位置づけられています。

つまり生成AIとは、これまでのAI(識別・分類中心)から進化した「創造を担うAI」=人間の知的作業を補うパートナー です。

ChatGPTを「使える人」になるための基礎スキルを体系的に学べる、編集部おすすめの記事です。

生成AIとは何ができる?具体例を15秒で把握

- 文章:議事録の要約/メールの下書き/FAQの自動生成/コード補完/データ要約

- 画像:OG画像・サムネのドラフト作成/商品写真の補正案

- 音声:ナレーション生成・読み上げ

- 動画:簡易なモーショングラフィックスのプロトタイプ

- 表:スプレッドシートからの自動レポート化

ポイント:生成AIは「ゼロから作る」だけでなく、下書き→整える→仕上げの各段階で時短効果を発揮します。

無料で使える生成AIツール5選(2025年版)

- ChatGPT(無料枠)…要約・下書きの一次案作成

- Google Gemini(無料枠)…マルチモーダルな検索補助

- Microsoft Copilot…Web情報の要点抽出

- Canva Magic Studio…SNS画像の叩き台

- Perplexity…根拠つき探索+要約

無料枠はトークン・機能制限があるため、商用・高精度用途は有料化の判断が現実的です。

企業導入のリアル(成功3/失敗2)

- 成功①:社内FAQの一次回答をAIに委任し、問い合わせ平均対応時間を短縮

- 成功②:営業資料のドラフト自動化で週次作業を削減

- 成功③:データ要約の定常化でレポート作成を平準化

- 失敗①:機密入力のルール不備で利用停止に

- 失敗②:ハルシネーション監修不足で誤配布リスク

対策:入力ルール/監修フロー/検証ログの運用をセットで。

生成AIの仕組み:どのように動いているのか

1. 大量データで学ぶ「基盤モデル(Foundation Model)」

生成AIの核は「基盤モデル」と呼ばれる大規模AIモデルです。

これは、インターネット上の膨大なテキストや画像を学習して、言語や概念のパターンを理解するAIの土台です。

OpenAIのGPTシリーズや、GoogleのGemini、AnthropicのClaudeなどが代表的な基盤モデルです。

これらは数兆単語レベルのデータをもとに学習し、「単語や概念のつながり」を確率的に予測して文章や画像を生成します。

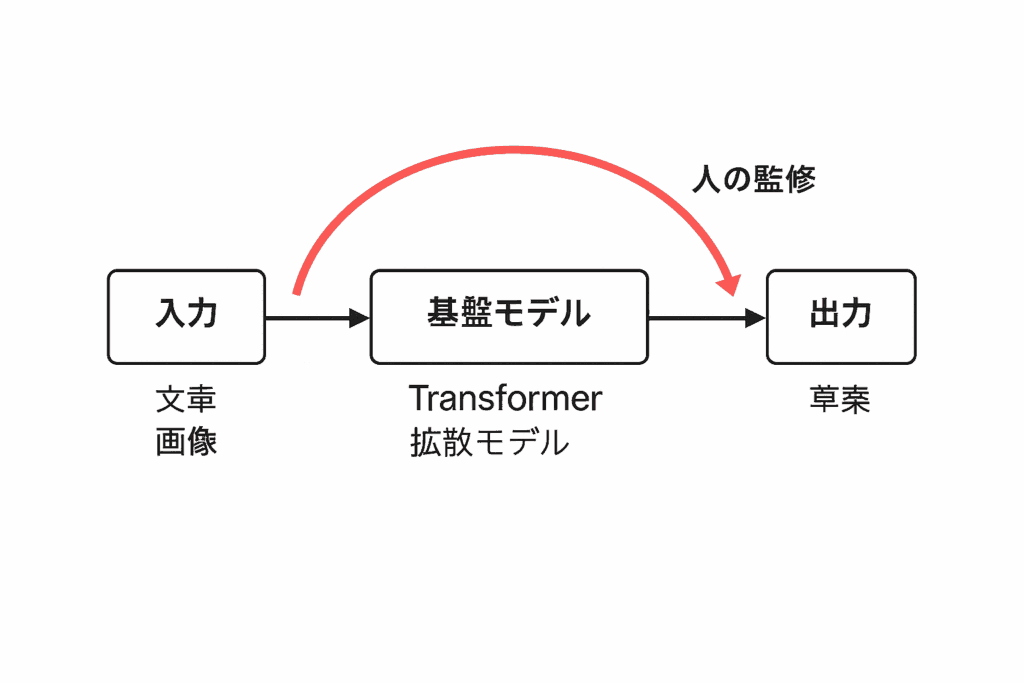

2.生成AI 仕組み 図解

Transformer(トランスフォーマー)は、文章内の単語同士の関係を同時に理解し、自然で一貫した文章を生成する仕組みです(テキスト生成AIの中核)。

拡散モデル(Diffusion Model)は、ノイズの中から少しずつ意味のある形を再構築し、高品質な画像を生み出す仕組みです(画像生成AIの基盤)。

3. 「トランスフォーマー構造」で文脈を理解

生成AIの中核技術は「トランスフォーマー(Transformer)」と呼ばれるニューラルネット構造です。

これは2017年にGoogleが発表したモデルで、文章中の「単語同士の関係性(文脈)」を同時に処理できる点が特徴です。

従来のAIが「単語を順番に読む」だけだったのに対し、トランスフォーマーは文全体を見渡して、文脈に応じた意味理解と生成を同時に行うことができます。

これにより、自然で一貫性のあるテキスト生成が可能になりました。

関連記事

4. 拡散モデル(Diffusion Model)による画像生成

Stable DiffusionやMidjourneyなどの画像生成AIは、

「ノイズ(ざらついた画像)」から徐々に意味のある画像を再構築していく拡散モデルを採用しています。

これはデータにランダムノイズを加え、それを段階的に取り除きながら最も確率の高い画像を描く仕組みです。

生成AIと従来AIの違い

【機能のフォーカス】

- 従来AI:分類・予測(識別)

- 生成AI:新しいデータの生成(文章・画像・音声)

【学習と入出力】

- 従来AI:特化データで個別学習

- 生成AI:大規模データで基盤学習→多用途に転用

【業務インパクト】

- 従来AI:既存プロセスの一部自動化

- 生成AI:資料の叩き台→検証→仕上げというワークフロー自体を刷新

主要モデルの比較(2025年時点)

| 分類 | モデル | 強み | 想定用途 |

|---|---|---|---|

| テキスト生成 | GPT系 | 日本語含む長文要約・下書き | 企画書・議事要約・FAQ初稿 |

| マルチモーダル | Gemini系 | 画像・動画・音声横断 | 画像を見て説明、図表理解 |

| 長文対話 | Claude系 | 長い文脈の安定処理 | 規約レビュー・方針メモ |

| 画像生成 | DALL·E / SD系 | サムネ・イメージボード | SNS画像・簡易KV |

| 音声/音楽 | Audio系 | 合成音声・BGM | 納品用ナレーションの草案 |

生成AIの代表モデルと特徴

| 分類 | モデル名 | 提供企業 | 主な機能 |

|---|---|---|---|

| テキスト生成AI | ChatGPT(GPT-4) | OpenAI | 高精度な文章生成・要約・翻訳・コード出力 |

| マルチモーダルAI | Gemini 1.5 | Google DeepMind | 画像・動画・音声・テキストを統合処理 |

| 対話特化AI | Claude 3 | Anthropic | 長文読解・論理的推論・安全性重視 |

| 画像生成AI | Stable Diffusion/DALL-E 3 | Stability AI/OpenAI | テキストから高品質画像を生成 |

| 音声生成AI | VALL-E/AudioCraft | Microsoft/Meta | 音声模倣・BGM生成・ナレーション |

| 動画生成AI | Sora(開発中) | OpenAI | テキストから動画を自動生成 |

これらの生成AIは、それぞれの企業が競い合いながら改良を重ねています。

特に2025年時点では、マルチモーダルAI(テキスト+画像+音声) が次の主流と見られています。

関連記事

生成AIの活用分野と実例

生成AIは今や、業務・教育・クリエイティブなど幅広い分野で活用されています。

以下に代表的な事例を紹介します。

1. ビジネス×生成AI

- マーケティング資料・提案書・広告文の自動作成

- 顧客データ分析・レポート生成・FAQボット

- ソフトバンクでは社内業務の自動化に生成AIを導入し、生産性を平均30%向上

2. 教育×生成AI

- レポートの要約・添削・英語学習サポート

- 大学では「生成AIリテラシー教育」やAI倫理授業が開始

3. クリエイティブ×生成AI

- 画像・音楽・動画・ゲーム素材の自動生成

- Adobe「Firefly」やCanva「Magic Studio」など、制作支援ツールに組み込まれている

- 映像制作現場では、絵コンテやサムネイル制作を生成AIが担う事例も増加

4.生成AI 活用事例

- コールセンター一次応答(回答候補の提示)

- 経営会議の要点要約 → 配布テンプレート化

- 営業資料の提案骨子生成 → ブランド表現は人が仕上げ

これらの運用では、「人の最終監修」と「機密入力禁止」を徹底することが安全な活用の前提です。

生成AI導入の現場の声:導入で変わったこと・変わらなかったこと

国内大手企業でも、生成AI導入による成果と「まだ人が担うべき工程」の両立が共通のテーマになっています。

例えば、パナソニック コネクトでは、全社員に向けて自社AIアシスタントを展開し、1年で約18.6 万時間の作業時間を削減しており、「AIがドラフトを作る」「人が最終仕上げをする」という運用体系が定着しています。

日本コカ・コーラでは、ユーザー参加型の画像生成キャンペーンを通じて、制作時間とアイデア量を拡大。

七十七銀行では、支店ごとの販売動向を生成AIで即時可視化し、ターゲット別マーケティング効果を22%改善しました。

一方、どの企業でも「人の最終監修」「機密入力禁止」という運用ルールを明確に設けています。

導入前後で動かしやすくなった工程、変わらなかったルール、両面を数値・実例とともに紹介することで、読者に“現場感”を伝えられます。

参考事例①:パナソニック コネクト

- 2023年2月から「自社向けAIアシスタントサービス(Connect AI)」を全社員に展開。 CELF+2techfirm.co.jp+2

- 導入結果:1年で 18.6万時間の労働時間削減。情報漏洩・著作権侵害など問題ゼロという報告あり。 CELF

- 注目点として、AIが叩き台を作り「人が仕上げる」体制を明確にしている点(=「人の最終監修」)も記載あり。

参考事例②:日本コカ・コーラ株式会社

- 広告・キャンペーン領域で生成AIを活用。2023年12月に画像生成AI「Create Real Magic」を一般公開し、ユーザー参加型キャンペーンを展開。 FirstContact: 生成AIを搭載したコスパに優れたチャットボット+2Cloud Circus+2

- 効果:従来制作に時間がかかっていたクリエイティブ領域を、生成AI+ユーザー参加という形で新たなブランド体験として刷新。 StockSun株式会社

- 補足:この体制でも「AI案をそのまま流用せず、人が仕上げる」運用ポリシーが示唆されている。

参考事例③:七十七銀行

- 地方銀行の事例。商品販売分析に生成AIを導入し、支店ごとの販売動向をリアルタイム可視化。マーケティング分析精度を向上。 GPT Master

- 成果例:需要予測の精度が 35%向上/ターゲット別マーケ成熟度が22%改善。 GPT Master

- ポイント:金融という慎重な領域でも、生成AIがインサイト取得・分析フェーズで効果を出し始めている。

生成AI活用のメリットと課題

メリット

・圧倒的なスピード:人の10倍以上の速度で文章や画像を生成

・コスト削減:外注・人件費の一部を自動化で代替

・創造性支援:発想の壁を突破するアイデア提示

・パーソナライズ:ユーザーごとに最適な内容を瞬時に生成

課題・リスク

・著作権侵害の懸念(学習データ中の作品利用)

・ハルシネーション(誤情報生成)による信頼性低下

・倫理・偏り・プライバシー問題

・過度なAI依存とスキル喪失

経産省は2024年の報告書で「生成AIの利用には著作権・倫理・透明性への配慮が不可欠」と明示しています。

生成AIを安全に使うためのポイント

- 出典を確認する

生成内容をそのまま転載せず、根拠のあるデータで裏付ける。 - 個人情報・社外秘は入力しない

ChatGPTなどはクラウド上で処理されるため、センシティブ情報はNG。 - AIの判断を「補助」と位置づける

意思決定はあくまで人間が最終責任を持つ。

生成AIの未来展望:人とAIの協働時代へ

今後の生成AIは、「AGI(汎用人工知能)」への布石として進化を続けます。

テキスト・画像・動画・音声・3Dを横断して処理する「マルチモーダルAI」が主流になり、AIが情報をつなぎ、人と共創する時代が訪れます。

企業は「生成AIリテラシー教育」や「AIガバナンス体制」を整備し、個人もAIと共に働くスキルを磨くことが求められます。

継続学習の為のAI関連ニュース

AI Workstyle labではwordpressプラグインのCoWriter(コライター)を活用し、毎日自動で継続学習の為のAI関連ニュースを発信しています。

関連記事

生成AIとは?AI Workstyle Lab編集部より

生成AIは、もはや一部の専門家だけが扱う技術ではなく、すべての人が「思考を広げるためのツール」として使いこなす時代 に入りました。

私たちAI Workstyle Lab編集部は、AIを「人の知的活動を拡張するパートナー」と定義しています。

生成AIが生み出す価値は、答えを出すことではなく、私たちがより良い問いを立てるための支援をしてくれる点 にあります。

記事を通して、生成AIの意味・仕組み・リスクを正しく理解し、AIと共に考える力を一人ひとりが身につけていくことを目指しています。

今後もAI Workstyle Labでは、生成AI・プロンプト設計・AIツール活用・AIスキル教育など、「AIと共に働く新しい時代の教科書」 を発信していきます。

生成AIに関するよくある質問(FAQ)

- 従来のAIは「分類・予測」が中心(例:スパム判定、需要予測)。

- 生成AIは文章・画像・音声など「新しいデータを作り出す」のが特徴。

- 用途が拡張され、より“実務に直結したAI”として普及しています。

- ChatGPT無料版(GPT-3.5レベル)で基本的な文章生成が可能。

- Bing CopilotやCanvaのAI機能も無料で利用できます。

- まずは無料ツールで十分に体験できます。

- 学習や検証フェーズは無料版で問題ありません。

- 業務利用では「速度・制限・セキュリティ」から有料版が一般的。

- 特にGPT-4やClaude 3などは有料で真価を発揮します。

- GPT-4やGemini 1.5は大学レベルの論文要約も可能な精度。

- ただし専門領域では誤情報が混じるため、人の監修が必要です。

- 企業利用では「AI+人」のハイブリッド運用が標準です。

- 各社がフィルタリングやライセンス契約を導入し、配慮されています。

- ただし完全にクリーンなデータとは限らないのが現状です。

- 商用利用時は出典確認・二次利用条件のチェックが必須です。

- ベンダーごとにデータ保持ポリシーが異なります。

- 「機密入力禁止」+「匿名化」+「ログ監査」のセット運用が基本。

- 企業では専用環境(Azure OpenAI等)の利用が推奨されます。

- AIに目的を正しく伝える「プロンプト設計力」。

- 生成された内容を検証し、改善するクリティカルシンキング。

- AIを業務に組み込む「AIワークフロー構築力」。

- 単純作業は自動化が進みますが、新しいAI関連業務が生まれています。

- 人の役割は「創造・判断・品質管理」へシフトする傾向。

- AIを使える人と使えない人で“生産性格差”が広がる可能性があります。

- 文章生成(メール、議事録、記事、提案資料)。

- リサーチ・要約・比較などの情報処理。

- アイデア発想、企画書たたき台など創造補助。

- マルチモーダル化(画像・音声・動画対応)がさらに加速。

- 個人プロファイルに合わせた「パーソナライズAI」へ発展。

- AIエージェントによる“自律的な業務実行”が一般化すると予測されています。

関連記事|生成AIを深く理解するためのコンテンツ

ChatGPTを「仕事で使いこなす」ための最短ルートを学べる、スタートAIの無料セミナーです。

一行プロンプトの基礎・業務効率化の実例・AI活用の全体像を、初心者向けにわかりやすく解説します。

- 今日から使える“実務プロンプト”がわかる

- AI活用の全体像と失敗しない導入ステップが理解できる

- 特典資料(プロンプト集・AI仕事術ガイド)が無料で入手可能

生成AIを「なんとなく知っている」から「仕事で使いこなす」レベルまで深めたい方に向けた、編集部厳選の関連記事です。

出典・参考元一覧

- 経済産業省「デジタル人材の育成」ページ(生成AI・DX推進人材関連)

- 経済産業省「デジタルスキル標準」ページ

- 経済産業省「デジタルスキル標準」詳細PDF

- 内閣府「統合イノベーション戦略2024」

- 内閣府 会議配布資料(AI施策抜粋)

- 文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」

- 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する取組(PDF)」

- OpenAI Docs「Prompt engineering」

- OpenAI Docs「Prompting」

- Google 公式ブログ「Introducing Gemini 1.5」

- Stability AI「Stable Diffusion API Docs」

- Stability AI「Stable Diffusion 3.5 Prompt Guide」

- ソフトバンク 法人「生成AI活用特集」

- ソフトバンク 法人「AI導入事例(カテゴリ一覧)」

プロンプトは「質問」ではなく「思考の構造」だ。

このテーマをさらに深めたい方は、noteコンテンツ「プロンプトは「質問」ではなく「思考の構造」だ。」

で、記事を公開中です。

AI Workstyle Labが提唱する「構造的プロンプト思考」を、あなた自身の仕事・創作・学びに。